Arkeoastronomi: Perbedaan antara revisi

Nadiantara (bicara | kontrib) |

Nadiantara (bicara | kontrib) |

||

| Baris 69: | Baris 69: | ||

======Kebudayaan Afrika====== |

======Kebudayaan Afrika====== |

||

[[Berkas:All Gizah Pyramids.jpg|jmpl|210x210px|[[Kompleks piramida Giza|Kompleks Piramida Giza—]]<nowiki/>salah satu situs arkeoastronomi dari kebudayaan [[Mesir Kuno]]]] |

[[Berkas:All Gizah Pyramids.jpg|jmpl|210x210px|[[Kompleks piramida Giza|Kompleks Piramida Giza—]]<nowiki/>salah satu situs arkeoastronomi dari kebudayaan [[Mesir Kuno]]]] |

||

Di [[Benua Afrika]], selain pada kebudayaan [[Mesir kuno]] yang dikenal dengan peninggalan-peninggalannya yang menakjubkan di berbagai aspek, kajian arkeoastronomi juga menemukan indikasi adanya kaitan antara kebudayaan masyarakat dan ilmu astronomi di wilayah lainnya seperti di [[Ethiopia]], [[Mali]], [[Nigeria]], dan beberapa wilayah Afrika lainnya. Di wilayah Mesir, dari lukisan-lukisan, orientasi bangunan, ritual-ritual, kalender, dan berbagai peninggalan sejarah lainnya, peradaban Mesir kuno diyakini telah memiliki pengetahuan yang luas mengenai langit pada masa itu<ref>{{Cite web|url=http://www.starteachastronomy.com/egyptian.html|title=StarTeach Astronomy Education|website=www.starteachastronomy.com|access-date=2017-12-04}}</ref>. Berbagai literatur dan lukisan peninggalan kebudayaan Mesir kuno bahkan diisi oleh pandangan-pandangan mengenai isi dan proses penciptaan alam semesta secara mendetail. Kebudayaan Mesir kuno juga telah mampu mengembangkan kalender sipil yang tersusun dari 12 Bulan—terdapat 30 hari pada tiap Bulan dan 5 hari tambahan pada setiap akhir tahun, sehingga kalender ini memiliki jumlah total 365 hari dalam setahun.<ref name=":5">{{Cite news|url=https://www.britannica.com/science/calendar/Ancient-and-religious-calendar-systems|title=calendar - Ancient and religious calendar systems {{!}} chronology|newspaper=Encyclopedia Britannica|language=en|access-date=2017-12-07}}</ref> Nama peradaban Mesir pun telah termashyur pada masa itu sebagai tempat pembelajaran para pemikir lampau. [[Thales]], [[Demokritus]], dan [[Plato]] yang ketiganya dikenal sebagai filsuf dan ilmuwan era Yunani |

Di [[Benua Afrika]], selain pada kebudayaan [[Mesir kuno]] yang dikenal dengan peninggalan-peninggalannya yang menakjubkan di berbagai aspek, kajian arkeoastronomi juga menemukan indikasi adanya kaitan antara kebudayaan masyarakat dan ilmu astronomi di wilayah lainnya seperti di [[Ethiopia]], [[Mali]], [[Nigeria]], dan beberapa wilayah Afrika lainnya. Di wilayah Mesir, dari lukisan-lukisan, orientasi bangunan, ritual-ritual, kalender, dan berbagai peninggalan sejarah lainnya, peradaban Mesir kuno diyakini telah memiliki pengetahuan yang luas mengenai langit pada masa itu<ref>{{Cite web|url=http://www.starteachastronomy.com/egyptian.html|title=StarTeach Astronomy Education|website=www.starteachastronomy.com|access-date=2017-12-04}}</ref>{{Sfn|Astronomy in Ancient Egypt|p=475-508}}. Berbagai literatur dan lukisan peninggalan kebudayaan Mesir kuno bahkan diisi oleh pandangan-pandangan mengenai isi dan proses penciptaan alam semesta secara mendetail. Kebudayaan Mesir kuno juga telah mampu mengembangkan kalender sipil yang tersusun dari 12 Bulan—terdapat 30 hari pada tiap Bulan dan 5 hari tambahan pada setiap akhir tahun, sehingga kalender ini memiliki jumlah total 365 hari dalam setahun.<ref name=":5">{{Cite news|url=https://www.britannica.com/science/calendar/Ancient-and-religious-calendar-systems|title=calendar - Ancient and religious calendar systems {{!}} chronology|newspaper=Encyclopedia Britannica|language=en|access-date=2017-12-07}}</ref> Nama peradaban Mesir pun telah termashyur pada masa itu sebagai tempat pembelajaran para pemikir lampau. [[Thales]], [[Demokritus]], dan [[Plato]] yang ketiganya dikenal sebagai filsuf dan ilmuwan era Yunani Kuno, diketahui menghabiskan bertahun-tahun waktu mereka di Mesir untuk mempelajari berbagai ilmu termasuk ilmu astronomi.{{Sfn|Astronomy in Ancient Egypt|p=475}} |

||

Di wilayah Benua Afrika lainnya, kebudayaan Afrika secara umum telah menggunakan pergerakan [[Titik balik matahari|titik balik Matahari]], bintang-bintang, dan penampakan [[Bima Sakti]] sebagai pertanda perubahan musim atau penentu orientasi bangunan. Kebudayaan Afrika juga dikenal kaya akan pengetahuan, simbol-simbol, mitologi, dan ritual-ritual yang berkaitan dengan benda-benda dan fenomena di langit. [[Suku Musi|Suku Mursi]] di Ethiopia misalnya, mereka menghubungkan terjadinya suatu banjir terhadap kemunculan beberapa bintang tertentu di langit.{{Sfn|Ancient Astronomies - Ancient Worlds|p=65}} Orientasi kota kuno [[Zimbabwe Raya]] yang dibangun pada abad ke-4 Masehi juga telah diarahkan sedemikian rupa sehingga sejajar dengan posisi titik balik matahari. Selain itu, sejak dahulu, masyarakat di wilayah Afrika telah memanfaatkan berbagai jenis kalender untuk membantu aktifitas mereka seperti dalam bermigrasi dan bercocok tanam. Salah satu kalender yang berasal dari kebudayaan Afrika adalah kalender bulan suku Igbo di Nigeria. Kalender ini memiliki 12 bulan dengan jumlah total 354 hari dalam setahun serta digunakan sebagai acuan untuk memprediksi musim dan memulai aktivitas pertanian.<ref>{{En}}{{Cite web|url=http://www2.nau.edu/~d-ctel/ast/ast201/powerpoint/nigerian_astronomy2.html|title=ASTRONOMY & CULTURE IN NIGERIA|website=www2.nau.edu|access-date=2017-12-07}}</ref>[[Berkas:1600 Himmelsscheibe von Nebra sky disk anagoria.jpg|jmpl|180x180px|Piringan Langit Nebra|kiri]] |

Di wilayah Benua Afrika lainnya, kebudayaan Afrika secara umum telah menggunakan pergerakan [[Titik balik matahari|titik balik Matahari]], bintang-bintang, dan penampakan [[Bima Sakti]] sebagai pertanda perubahan musim atau penentu orientasi bangunan. Kebudayaan Afrika juga dikenal kaya akan pengetahuan, simbol-simbol, mitologi, dan ritual-ritual yang berkaitan dengan benda-benda dan fenomena di langit. [[Suku Musi|Suku Mursi]] di Ethiopia misalnya, mereka menghubungkan terjadinya suatu banjir terhadap kemunculan beberapa bintang tertentu di langit.{{Sfn|Ancient Astronomies - Ancient Worlds|p=65}} Orientasi kota kuno [[Zimbabwe Raya]] yang dibangun pada abad ke-4 Masehi juga telah diarahkan sedemikian rupa sehingga sejajar dengan posisi titik balik matahari. Selain itu, sejak dahulu, masyarakat di wilayah Afrika telah memanfaatkan berbagai jenis kalender untuk membantu aktifitas mereka seperti dalam bermigrasi dan bercocok tanam. Salah satu kalender yang berasal dari kebudayaan Afrika adalah kalender bulan suku Igbo di Nigeria. Kalender ini memiliki 12 bulan dengan jumlah total 354 hari dalam setahun serta digunakan sebagai acuan untuk memprediksi musim dan memulai aktivitas pertanian.<ref>{{En}}{{Cite web|url=http://www2.nau.edu/~d-ctel/ast/ast201/powerpoint/nigerian_astronomy2.html|title=ASTRONOMY & CULTURE IN NIGERIA|website=www2.nau.edu|access-date=2017-12-07}}</ref>[[Berkas:1600 Himmelsscheibe von Nebra sky disk anagoria.jpg|jmpl|180x180px|Piringan Langit Nebra|kiri]] |

||

| Baris 202: | Baris 202: | ||

* {{cite journal|author=Baity, Elizabeth Chelsey.|date=1973|title= Archaeoastronomy and Etnoastronomy |

* {{cite journal|author=Baity, Elizabeth Chelsey.|date=1973|title= Archaeoastronomy and Etnoastronomy |

||

So Far|url=http://fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar/~sixto/arqueo/curso/Chesley_Baity.pdf|journal=Current Anthropology|volume=14|issue=4|pages=389-449|doi=10.1088/1742-6596/685/1/012001|ref={{sfnRef| Archaeoastronomy and Etnoastronomy So Far}}}} |

So Far|url=http://fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar/~sixto/arqueo/curso/Chesley_Baity.pdf|journal=Current Anthropology|volume=14|issue=4|pages=389-449|doi=10.1088/1742-6596/685/1/012001|ref={{sfnRef| Archaeoastronomy and Etnoastronomy So Far}}}} |

||

* {{Cite book|url=https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4179-6_17|title=Astronomy Across Cultures|last=DeYoung|first=Gregg|date=2000|publisher=Springer, Dordrecht|year=|isbn=9789401058209|series=Science Across Cultures: The History of Non-Western Science|location=|pages=475–508|language=en|doi=10.1007/978-94-011-4179-6_17|ref={{sfnRef|Astronomy in Ancient Egypt}}}} |

|||

* {{cite journal|last1=Freeth|first1=T|last2=Bitsakis |first2=Y |last3=Moussas |first3=X |last4=Seiradakis |first4=JH |last5=Tselikas |first5=A |last6=Mangou |first6=H |last7=Zafeiropoulou |first7=M |last8=Hadland |first8=R |last9=Bate |first9=D |displayauthors=8 |date=30 November 2006 |title=Decoding the ancient Greek astronomical calculator known as the Antikythera Mechanism|url=|journal=Nature|volume=444|issue=7119 |pages= 587–591 |bibcode = 2006Natur.444..587F |doi=10.1038/nature05357 |pmid=17136087 |access-date=|ref={{sfnRef|Decoding the ancient Greek astronomical calculator known as the Antikythera Mechanism}}}} |

* {{cite journal|last1=Freeth|first1=T|last2=Bitsakis |first2=Y |last3=Moussas |first3=X |last4=Seiradakis |first4=JH |last5=Tselikas |first5=A |last6=Mangou |first6=H |last7=Zafeiropoulou |first7=M |last8=Hadland |first8=R |last9=Bate |first9=D |displayauthors=8 |date=30 November 2006 |title=Decoding the ancient Greek astronomical calculator known as the Antikythera Mechanism|url=|journal=Nature|volume=444|issue=7119 |pages= 587–591 |bibcode = 2006Natur.444..587F |doi=10.1038/nature05357 |pmid=17136087 |access-date=|ref={{sfnRef|Decoding the ancient Greek astronomical calculator known as the Antikythera Mechanism}}}} |

||

* {{cite journal|author=Krupp, E.C. |first=|authorlink=Ed Krupp |date=February 1997 |title=Rambling Through the Skies: Pyramid Marketing SchemesPyramid Marketing Schemes |url=http://www.antiquityofman.com/Krupp_pyramid_marketing_schemes.html |journal=Sky and Telescope |volume=94 |issue=2 |pages=64|doi=|pmid=|access-date=|ref={{sfnRef|Rambling Through the Skies: Pyramid Marketing SchemesPyramid Marketing Schemes}}}} |

* {{cite journal|author=Krupp, E.C. |first=|authorlink=Ed Krupp |date=February 1997 |title=Rambling Through the Skies: Pyramid Marketing SchemesPyramid Marketing Schemes |url=http://www.antiquityofman.com/Krupp_pyramid_marketing_schemes.html |journal=Sky and Telescope |volume=94 |issue=2 |pages=64|doi=|pmid=|access-date=|ref={{sfnRef|Rambling Through the Skies: Pyramid Marketing SchemesPyramid Marketing Schemes}}}} |

||

| Baris 212: | Baris 213: | ||

* {{cite journal|author=Spence, K|first=|date=16 November 2000|title=Ancient Egyptian Chronoology and the astronomical orientation of the pyramids |url=|journal=Nature |volume= 408|issue=6810|pages=320–324 |bibcode = 2000Natur.408..320S |doi=10.1038/35042510 |pmid=11099032 |access-date=|ref={{sfnRef|Ancient Egyptian Chronoology and the astronomical orientation of the pyramids}}}} |

* {{cite journal|author=Spence, K|first=|date=16 November 2000|title=Ancient Egyptian Chronoology and the astronomical orientation of the pyramids |url=|journal=Nature |volume= 408|issue=6810|pages=320–324 |bibcode = 2000Natur.408..320S |doi=10.1038/35042510 |pmid=11099032 |access-date=|ref={{sfnRef|Ancient Egyptian Chronoology and the astronomical orientation of the pyramids}}}} |

||

* {{cite journal |author=Stencel, Robert, Fred Gifford, and Eleanor Moron. |date= 23 July 1976 |title= Astronomy and Cosmology at Angkor Wat. |journal=Science: American Association for the Advancement of Science|volume=193 |pages=281–287|ref={{sfnRef|Astronomy and Cosmology at Angkor Wat}}}} |

* {{cite journal |author=Stencel, Robert, Fred Gifford, and Eleanor Moron. |date= 23 July 1976 |title= Astronomy and Cosmology at Angkor Wat. |journal=Science: American Association for the Advancement of Science|volume=193 |pages=281–287|ref={{sfnRef|Astronomy and Cosmology at Angkor Wat}}}} |

||

* {{cite journal|author=Trotter, A.P.|first=|date=1927|title=Stonehenge as an Astronomical Instrument|url=|journal=Antiquity|volume=1 | issue = 1 |pages=42–53|doi=10.1017/S0003598X00000053 |pmid=|access-date=|ref={{sfnRef|Stonehenge as an Astronomical Instrument}}}} |

|||

* {{cite journal|author=Turton, D.|first=|author2=Ruggles, C.L.N.|last-author-amp=yes|date=1978|title=Agreeing to Disagree: The Measurement of Duration in a Southwestern Ethiopian Community|url=|journal=[[Current Anthropology]]|volume=19.3|issue=3|pages=585–600|doi=10.1086/202140|pmid=|access-date=|ref={{sfnRef|Agreeing to Disagree: The Measurement of Duration in a Southwestern Ethiopian Community}}}} |

|||

'''Sumber Lainnya''' |

'''Sumber Lainnya''' |

||

* {{cite journal|author=Carlson, J. |first=|date=Fall 1999 |title=Editorial: A Professor of Our Own|url=http://www.wam.umd.edu/~tlaloc/archastro/ae33.html|journal=Archaeoastronomy & Ethnoastronomy News|type=Autumn Equinox |language=Inggris|volume=33|issue=|doi=|pmid=|accessdate=2017-12-06}} |

* {{cite journal|author=Carlson, J. |first=|date=Fall 1999 |title=Editorial: A Professor of Our Own|url=http://www.wam.umd.edu/~tlaloc/archastro/ae33.html|journal=Archaeoastronomy & Ethnoastronomy News|type=Autumn Equinox |language=Inggris|volume=33|issue=|doi=|pmid=|accessdate=2017-12-06}} |

||

Revisi per 8 Desember 2017 01.14

| Bagian dari seri |

| Ilmu Pengetahuan |

|---|

|

Arkeoastronomi merupakan subdisiplin ilmu astronomi yang mempelajari keterkaitan orientasi bangunan, kepercayaan, dan praktik-praktik kebudayaan masyarakat di masa lampau terhadap benda-benda atau fenomena yang terjadi di langit.[1][2][3][4] Pengertian arkeoastronomi seringkali disalahartikan terkait nama "arkeo" yang menjadi awalan dari istilah ini — alih-alih hanya mengkaji peninggalan sejarah yang berkaitan dengan ilmu astronomi, arkeoastronomi juga terlibat dalam pengkajian metode, nilai, dan praktik-praktik dalam masyarakat terkait fenomena yang ada dan terjadi di langit.[1][4] Objek kajian ini membuat istilah lainnya seperti etnoastronomi — istilah yang mendeskripsikan interdisiplin ilmu etnografi dan astronomi — dan antropologi astronomi memiliki kajian yang seringkali beririsan atau bahkan dianggap sama dengan arkeoastronomi.[3] Anthony F. Aveni, salah seorang pelopor perkembangan ilmu arkeoastronomi menyatakan bahwa, arkeoastronomi telah menjadi pertemuan tiga bidang kajian ilmu yang memiliki keterkaitan dengan kajian ilmu astronomi kuno yaitu:[2][5]

- Astroarkeologi merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk menggali informasi astronomis dari pengkajian dan penelitian terhadap arsitektur dan landskap dari peninggalan-peninggalan kuno. Namun, penelitian pada bidang astroarkeologi lebih berfokus pada apa yang terjadi di langit ketimbang nilai-nilai kebudayaan yang berkaitan dengan peninggalan tersebut.[5]

- Sejarah astronomi merupakan kajian ilmu astronomi yang mempelajari data-data tertulis terkait dengan benda-benda atau fenomena langit yang menjadi perhatian masyarakat pada masa lampau. Umumnya kajian sejarah astronomi dilakukan pada peninggalan-peninggalan peradaban di Dunia Lama.[5]

- Etnoastronomi merupakan cabang dari antropologi budaya yang mencari bukti keterkaitan suatu kebudayaan masyarakat terhadap fenomena-fenomena astronomis melalui data-data etnohistoris dan kajian etnografi.[5]

Ilmu arkeoastronomi merupakan cabang ilmu yang relatif baru. Meskipun, kajian-kajian dengan topik terkait telah lama dilakukan oleh para peneliti. Kelahiran ilmu arkeoastronomi pada awalnya didasari oleh ketertarikan para ahli arkeologi di era 1960an untuk mempelajari keterkaitan monumen-monumen peradaban kuno seperti Piramida Giza, Stonehenge, dan Newgrange terhadap konstelasi bintang, planet, dan pergerakan Matahari. Seiring berjalannya waktu, tema dan permasalahan yang dikaji dalam ilmu arkeoastronomi mulai meluas. Arkeoastronomi tidak lagi hanya mengkaji keterkaitan monumen-monumen kuno terhadap langit, tetapi mulai memperhatikan konsep-konsep yang terkait dengan kebudayaan, kalender, sistem navigasi zaman dahulu, hingga peristiwa politik.

Metodologi

Menurut metode dan sumber bahasannya, kajian ilmu arkeoastronomi dapat dibagi ke dalam dua jenis pendekatan yaitu arkeoastronomi hijau dan arkeoastronomi coklat. Kata hijau dan coklat merujuk pada warna sampul depan dan belakang dari buku yang berjudul Archaeoastronomy in the Old World (Arkeologi di Dunia Lama). Hal ini sekaligus menyiratkan bahwa, arkeoastronomi hijau erat kaitannya dengan penelitian dan kajian-kajian yang dilakukan di situs-situs arkeologi yang terdapat di Dunia Lama (Eropa, Asia, dan Afrika). Pada penelitian dan kajian-kajian di wilayah ini, peneliti arkeoastronomi lebih sering berurusan dengan data-data statistik terkait posisi suatu monumen kuno terhadap benda-benda langit. Sementara arkeoastronomi cokelat lebih banyak berurusan dengan penelitian dan kajian-kajian yang umumnya melibatkan banyak data-data yang bersifat sosial seperti data etnohistoris, ikonografi (seni visual), dan sumber-sumber tertulis lainnya. Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat, kedua metodologi ini harus dikombinasikan.

Arkeoastronomi Hijau (Green Archaeoastronomy)

Penelitian yang dilakukan terhadap monumen-monumen kuno di Dunia Lama (Asia, Afrika, dan Eropa) untuk mencari keterkaitan monumen tersebut dengan benda-benda langit seperti planet, konstelasi bintang, Matahari, komet, dan Bulan, umumnya menggunakan data statistik terkait posisi relatif benda-benda langit tersebut terhadap monumen yang dimaksud.[5] Pendekatan ini dinamakan pendekatan arkeoastronomi hijau atau green archaeoastronomy.[5][6] Pendekatan arkeoastronomi hijau juga melibatkan pemilihan data dan metodologi lapangan yang ketat. Penggunaan pendekatan ini misalnya pada penelitian yang dilakukan pada tahun 1970an di Stonehenge untuk mencari hubungan situs arkeologi ini dengan posisi dan sudut inklinasi Matahari dan Bulan.[6][7] Kurangnya data-data antropologi seperti catatan sejarah, relief, atau ritual-ritual sebagai pendukung,[8] mengakibatkan keterkaitan Stonehenge dengan pergerakan Bulan dan Matahari dari hasil penelitian tersebut masih menjadi perdebatan.[9][10][11] Hal ini kemudian menjadi kritik tersendiri pada pendekatan arkeoastronomi hijau yang dianggap mengabaikan aspek sosial-kebudayaan.[10][11]

Arkeoastronomi Cokelat (Brown Archaeoastronomy)

Pendekatan arkeoastronomi cokelat muncul pada era 1970an di Amerika Utara, yaitu saat dilakukan kajian dan penelitian mengenai keterkaitan antara kebudayaan masyarakat asli Amerika Utara dan Amerika Tengah pada periode pra-Colombus dengan ilmu astronomi.[12] Penelitian ini mencoba melibatkan pendekatan melalui pendekatan disiplin ilmu sosial seperti sejarah, antropologi budaya, seni, etnografi, kajian cerita rakyat, kepercayaan, dan lain-lain.[5][12] Pendekatan yang bersifat luas dengan merangkul berbagai disiplin ilmu ini tidak umum dalam arkeoastronomi dimana pada saat itu, kebanyakan penelitian arkeoastronomi di Dunia Lama hanya menyandarkan hasilnya pada perhitungan dan data-data statsitik.[12]

Salah satu contoh dari penggunaan metode ini adalah kajian arkeoastronomi di Amerika Tengah. Bangsa Maya dikenal memiliki banyak catatan kuno yang berkaitan dengan astronomi.[13] Terdapat catatan yang secara spesifik menjelaskan gerak planet seperti Venus dan Mars, perubahan fasa Bulan, dan berbagai peristiwa astronomi lainnya yang sesuai dengan pengamatan modern. Alih-alih menggunakan data statistik terkait kecocokan posisi benda langit terhadap monumen tertentu peninggalan bangsa Maya seperti halnya yang dilakukan oleh pendekatan green archaeoastronomy, Susan Milbrath, seorang peneliti yang berasal dari Universitas Florida, Amerika Serikat, mencoba mensintesis keterkaitan astronomis ini melalui cerita-cerita rakyat, ritual-ritual, dan data-data ikonografis berupa relief dan patung-patung yang ditemui di keramik dan bangunan peninggalan suku Maya.[14] Dari penelitiannya ini, Milbrath menemukan berbagai keterkaitan antara seni dan budaya dalam tradisi suku Maya terhadap peristiwa-peristiwa astronomis, seperti contohnya dengan gerhana Matahari.[15][14]

Sumber informasi

Posisi relatif benda-benda langit

Analisis terhadap posisi relatif benda-benda langit seperti Matahari, Bulan, bintang, dan planet-planet terhadap orientasi suatu situs arkeoastronomi dan monumen kuno dari suatu kebudayaan, merupakan sumber yang umum digunakan dalam kajian arkeoastronomi untuk mengidentifikasi keterkaitan situs dan monumen tersebut terhadap fenomena-fenomena astronomi. Dari analisis ini kemudian diperoleh data statistik yang berhubungan dengan kesejajaran suatu benda langit terhadap orientasi dari situs arkeoastronomi pada waktu-waktu tertentu. Data ini dapat dianalisis kembali menggunakan perangkat lunak dan hasilnya diubah menjadi model, diagram, atau citra komputer yang kemudian dapat memberikan jawaban atas pertanyaan "apakah situs arkeoastronomi atau monumen kuno tersebut memiliki keterkaitan dengan objek-objek astronomis?".

Sebagai contoh, analisis terhadap keterkaitan posisi Matahari di langit terhadap orientasi suatu situs arkoastronomi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi titik ekstrim pada siklus pergerakan Matahari yang terjadi tiap tahun. Pada siklus ini, terdapat tiga posisi penting yang biasanya dijadikan parameter oleh ahli arkeoastronomi untuk menentukan keterkaitan suatu kebudayaan terhadap pergerakan Matahari. Ketiga posisi ini adalah titik balik musim dingin, titik balik musim panas, dan titik ekuinoks Matahari. Titik balik musim dingin (terjadi pada Bulan Desember di belahan bumi utara dan pada Bulan Juni di belahan bumi selatan) terjadi saat Matahari memiliki sudut inklinasi terendah (-23,5°), yang kemudian membuat Matahari terbit di bagian paling selatan dari posisinya di horizon serta membuat siang hari berlangsung paling pendek. Sebaliknya, titik balik musim panas (terjadi pada Bulan Juni di belahan bumi utara dan pada Bulan Desember di belahan bumi selatan) terjadi saat Matahari memiliki sudut inklinasi tertinggi (+23,5°), yang membuat Matahari terbit di bagian paling utara dari posisinya di horizon serta membuat siang hari berlangsung paling lama. Titik berikutnya bernama titik ekuinoks yang terjadi dua kali setahun pada Bulan Maret dan September dimana pada keadaan ini, Matahari tidak memiliki sudut inklinasi terhadap bumi yang membuat posisi Matahari terbit tepat berada di timur dan juga posisi Matahari terbenam yang tepat berada di barat.

Agar analisis ini relevan, perhitungan-perhitungan mengenai keterkaitan antara suatu situs arkeoastronomi dengan benda-benda langit harus memperhitungkan keadaan langit pada masa lampau yang saat ini telah berubah dikarenakan perubahan bentuk konstelasi bintang, pergeseran sudut inklinasi Matahari dan Bulan, dan pembiasan cahaya yang diterima oleh pengamat akibat polusi udara. Saat ini, telah tersedia banyak perangkat lunak yang dapat digunakan untuk merekonstruksi keadaan langit secara otomatis, sehingga relevan dengan berbagai jenis perhitungan yang akan dilakukan.

Artefak

Artefak atau peninggalan arkeologi yang dihasilkan oleh suatu kebudayaan pada masa lampau dapat memberikan bukti mengenai seberapa pentingnya suatu objek di langit terhadap kebudayaan tersebut. Seperti arkeologi, arkeoastronomi juga menganalisis artefak-artefak peninggalan masa lampau. Namun, arkeoastronomi membatasi bahasannya dengan mengidentifikasi, memilah, dan kemudian menganalisis suatu artefak yang diyakini memiliki keterkaitan dengan persepsi dan aksi manusia terhadap benda-benda dan fenomena di langit. Ilmu arkeoastronomi memiliki peran utama dalam mentransformasikan artefak-artefak ini ke dalam suatu bentuk fakta astronomis yang dapat memberikan informasi mengenai ketertarikan manusia di masa lampau terhadap benda-benda dan fenomena di langit. Fakta-fakta astronomis yang telah diperoleh kemudian ditransformasikan kembali menjadi suatu fakta antropologis yang dapat menunjukan bagaimana ketertarikan manusia terhadap fenomena dan benda-benda langit memberi perngaruh terhadap tradisi dan kebudayaan mereka. Sebagai contoh, salah satu artefak arkeoastronomi paling terkenal yaitu mekanisme Antykithera yang dihasilkan oleh kebudayaan Yunani kuno. Artefak ini dapat dikatakan sebagai komputer kuno dengan suatu mekanisme yang dapat memprediksi pergerakan benda-benda langit seperti Matahari, Bulan, dan beberapa planet di tata surya. Mekanisme Antykithera menunjukan bagaimana peradaban Yunani kuno telah mengenal pergerakan benda-benda langit dengan sangat baik pada masa itu, dan tentu saja kebudayaan Yunani kuno dikenal secara luas kaya akan mitologi yang berkaitan dengan benda-benda langit.

Literatur dan seni

Terdapat berbagai jenis bukti sejarah mulai dari catatan dari luar hingga yang dihasilkan sendiri oleh suatu kebudayaan tradisional mengenai cara mereka mengintrepertasikan benda-benda dan fenomena di langit di dalam tradisi yang mereka miliki. Bukti-bukti ini tidak hanya berupa artefak-artefak atau yang tersusun rapi dalam kumpulan naskah kuno, lukisan dan tulisan-tulisan yang terdapat di berbagai situs arkeologi juga seringkali memberi petunjuk tentang peruntukan situs tersebut pada masa lampau atau bahkan memberi petunjuk terhadap tradisi dan kepercayaan suatu masyarakat. Ahli arkeoastronomi selanjutnya mengidentifikasi, memilah, dan kemudian menganalisis petunjuk-petunjuk yang dinilai berkaitan dengan benda-benda dan fenomena di langit. Pada kebudayaan Mesir kuno misalnya, di kompleks-kompleks pemakaman kuno kebudayaan ini ditemukan berbagai lukisan mengenai konstelasi bintang dan penanggalan yang saat itu dikenal oleh masyarakat Mesir. Sementara itu pada peradaban suku Maya di Amerika Tengah, penanggalan, tradisi kebudayaan, dan prediksi mereka mengenai fenomena yang terjadi di langit dibukukan dengan rapi dalam suatu kodeks. Relief-relief yang menunjukan arah pergerakan Matahari juga ditemukan di Angkor Wat, Kamboja.

Sumber etnografis

Untuk menghubungkan suatu praktik-praktik kebudayaan terhadap benda-benda dan fenomena di langit, diperlukan juga kajian-kajian etnografis yang meliputi kajian etnis, identitas, batas teritorial, tradisi, dan lain-lain. Fakta dan karakteristik sosial yang diperoleh dari kajian tersebut dapat dijadikan sebagai titik awal untuk meneliti keterkaitan suatu kebudayaan dan praktik-praktiknya terhadap benda-benda dan fenomena di langit. Hal ini dapat dilakukan karena suatu konsep kosmologi, metode pengamatan, dan interpretasi dari suatu fenomena astronomi memiliki hubungan dengan ketertarikan suatu kebudayaan terhadap ilmu astronomi. Dalam hal ini, konsep, metode, dan interpretasi tersebut merupakan sesuatu yang tidak disusun secara individu, melainkan disusun secara kolektif atau turun temurun oleh masyarakat, sehingga kemudian berpengaruh dan membekas pada kebudayaan mereka. Rekonstruksi tradisi-tradisi lisan seperti cerita rakyat dan legenda lokal berhasil mengidentifikasi keterkaitan kebudayaan di berbagai wilayah terhadap benda-benda atau fenomena yang terjadi di langit, seperti misalnya pada kebudayaan Maya di Amerika selatan yang menggunakan cerita rakyat sebagai metafora dari peristiwa-peristiwa astronomi seperti gerhana,[16] penampakan galaksi Bima Sakti, dan titik balik Matahari, atau pada kebudayaan masyarakat asli Polinesia yang menggunakan tradisi-tradisi lisan sebagai petunjuk pembangunan tempat peribadatan agar memiliki orientasi tertentu terhadap posisi Matahari.

Beberapa topik kajian arkeoastronomi

Astronomi dalam kalender kuno

Sejak dahulu, manusia diketahui telah menggunakan kalender untuk menyelaraskan dan mengurutkan berbagai peristiwa berdasarkan waktu, menentukan waktu suatu peristiwa atau ritual, dan menentukan interval waktu atau durasi antara peristiwa tersebut. Biasanya, hal ini mengacu pada siklus-siklus astronomis seperti pergantian fasa Bulan, kemunculan atau hilangnya bintang-bintang dan konstelasinya, dan pergerakan posisi terbit-tenggelammnya Matahari tiap tahun di sepanjang horizon akibat kemiringan posisi bumi terhadap Matahari. Keanekaragaman budaya dan kebutuhan sosial, serta siklus astronomis yang tidak selalu pasti, membuat terjadinya variasi luas di antara kalender-kalender yang ada di tiap-tiap kebudayaan manusia. Hal ini kemudian menjadi kajian para peneliti di bidang arkeoastronomi, untuk mencari keterkaitan secara spesifik antara kalender terhadap seni, praktik-praktik, dan lain sebagainya yang dihasilkan oleh suatu kebudayaan manusia.

Istilah kalender memiliki pengertian yang luas di bidang penelitian arkeoastronomi. Para peneliti tidak secara terbatas mengartikan definisi kalender pada susunan tanggal, hari, Bulan, dan tahun. Beberapa naskah, simbol, atau tablet kuno yang mencacat atau memprediksi peristiwa di langit, juga dianggap sebagai kalender oleh para peneliti. Suatu peninggalan sejarah dapat dianggap sebagai kalender jika memenuhi setidaknya salah satu dari empat kriteria berikut :

- Suatu sistem dapat disebut kalender jika mampu memberi korelasi dan menyelaraskan tiap peristiwa yang berbeda.

- Suatu sistem dapat disebut kalender jika mampu mengurutkan peristiwa berdasarkan waktu terjadinya.

- Suatu sistem dapat disebut kalender jika berisi daftar mengenai peristiwa atau kejadian yang bisa teramati, dan kemudian dapat menjadi kerangka acuan untuk merujuk atau bahkan menetapkan kejadian lainnya.

- Suatu sistem dapat disebut kalender jika mampu memberikan atau meramalkan interval waktu antara dua peristiwa yang berbeda.

Astronomi dalam mitologi dan konsep kosmologi

Pada peradaban-peradaban kuno, langit dipercaya sebagai sumber kekuatan yang dapat mengendalikan musim atau bahkan mengatur dunia. Pengamatan astronomis kemudian diyakini oleh berbagai kebudayaan sebagai jalan untuk mengetahui atau memperoleh kekuatan tersebut.[17] Selain itu, pengamatan astronomis bagi kebudayaan masyarakat di masa lampau bertujuan untuk menciptakan suatu konsep-konsep kosmologi yang dapat menjelaskan alam semesta dengan menggunakan berbagai mitologi.[18] Mitologi-mitologi ini kemudian memberi pengaruh tersendiri terhadap kepercayaan dan pemahaman masyarakat di suatu kebudayaan akan bentuk dan asal-muasal alam semesta. Masyarakat Boshongo di Afrika Tengah misalnya, mereka meyakini bahwa alam semesta tercipta dari kegelapan saat Dewa Bumba mengalami sakit di bagian perutnya dan kemudian memuntahkan Matahari, Bulan, bintang, dan segala jenis makhluk hidup termasuk manusia. Konsep kosmologi ini kemudian menempatkan Dewa Bumba sebagai sosok pencipta pada kepercayaan masyarakat Boshongo.[19] Sementara itu, pada salah satu konsep kosmologi peradaban Mesopotamia Kuno, Bangsa Akkadia meyakini bahwa, alam semesta pada awalnya hanya terisi air dan berada dalam kondisi yang sangat kacau.[20] Konflik antar dewa-dewa di dalam kepercayaan mereka kemudian membuat terciptanya Matahari, Bumi, Bulan, bintang-bintang, dan segala makhluk hidup.[21][20] Konsep kosmologi peradaban Mesopotamia Kuno juga membagi alam semesta menjadi dua bagian yaitu Bumi dan langit (surga).[20] Bagian Bumi digambarkan memiliki bentuk datar dan dikelilingi oleh kubah langit yang terisi oleh Matahari dan bintang-bintang.[22]

Konsep kosmologi dari suatu kebudayaan masyarakat seringkali dipengaruhi atau mempengaruhi tradisi dan kepercayaan mereka. Kajian ilmu arkeoastronomi kemudian berperan dalam mengidentifikasi dan menganalisis tradisi dan kepercayaan ini sehingga kemudian ditemukan keterkaitan kebudayaan tersebut terhadap benda-benda dan fenomena di langit. Misalnya dengan mempelajari waktu dari diadakannya suatu ritual-ritual kepercayaan dan kemudian menghubungkannya dengan fenomena yang terjadi di langit pada saat itu, atau dengan mempelajari orientasi bangunan-bangunan di suatu kebudayaan untuk mengetahui persepsi masyarakatnya terhadap benda-benda langit.[18]

Sebagai salah satu ilmu tertua, aplikasi pertama dari ilmu astronomi diyakini adalah pemanfaatan bintang sebagai alat bantu navigasi.[23] Benda-benda langit sangat berguna sebagai alat navigasi terutama pada wilayah dengan bentang alam yang homogen seperti gurun pasir, lautan, atau bentangan es di kutub. Salah satu fenomena paling nyata yang dapat dimanfaatkan adalah posisi terbit dan tenggelamnya Matahari yang secara langsung mengindikasikan arah timur dan barat. Namun, perkiraan suatu arah berdasarkan terbit tenggelamnya Matahari merupakan perkiraan kasar dan cenderung tidak akurat. Hal ini dikarenakan posisi terbit dan tenggelamnya Matahari di horizon bergantung terhadap waktu, sebagai contoh pada Bulan Desember posisi Matahari terbit akan cenderung di utara, sementara pada Bulan Juni posisi Matahari terbit cenderung berada di selatan horizon. Bintang-bintang akan memberikan penentuan arah yang lebih akurat jika dibandingkan dengan Matahari dikarenakan terdapat beberapa bintang yang memiliki posisi terbit-tenggelam sama dan juga memiliki lintasan pergerakan yang tetap tiap tahunnya. Suatu "kompas bintang" dapat dibuat dengan mengidentifikasi posisi terbit-terbenamnya suatu bintang atau konstelasi "pemandu" seperti contohnya bintang Polaris. Para penjelajah di masa lampau telah belajar untuk memanfaatkan hal ini sebagai pemandu mereka untuk menjelajahi lautan. Ilmu arkeoastronomi kemudian berperan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemanfaatan benda-benda langit sebagai alat navigasi di berbagai kebudayaan secara spesifik. Misalnya pada masyarakat Polinesia yang berhasil menempati banyak pulau di wilayah Samudra Pasifik, suku Aborigin yang melintasi bentang alam dengan landskap yang relatif homogen di Australia,[24] atau suku Inuit yang menggunakan Matahari dan bintang sebagai pemandu mereka melintasi wilayah Arktika.

Politik

Arkeoastronomi di berbagai belahan dunia

Kebudayaan Amerika kuno

Tinjauan kajian arkeoastronomi di Benua Amerika pada masa pra-Columbus dapat dibagi ke dalam tiga wilayah yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah (Mesoamerika), dan Amerika Selatan. Di bagian paling utara dari Benua Amerika, kebudayaan masyarakat Inuit menggunakan fenomena-fenomena astronomis sebagai bagian dari tradisi, sistem navigasi, dan ritual-ritual kepercayaan mereka. Berkaitan dengan tradisi ini, masyarakat Inuit kemudian memberi nama berbagai konstelasi bintang yang dapat mereka amati di langit utara. Masyarakat Inuit kuno juga mempercayai bahwa Bumi merupakan pusat dari alam semesta. Di bagian tengah dari wilayah Amerika Utara, kebudayaan masyarakat asli daerah ini telah mampu mengkaitkan pergerakan Matahari di sepanjang horizon dengan perubahan musim yang kemudian diaplikasikan untuk menentukan waktu bertani mereka. Selain itu ditemukan juga lukisan-lukisan purba yang mengindikasikan keterkaitan orientasi bangunan mereka terhadap benda-benda langit dan pergerakannya.

Di daerah Mesoamerika, kebudayaan masyarakat Aztec dan Maya paling dikenal akan peninggalan-peninggalannya yang berkaitan dengan astronomi. Masyarakat kebudayaan ini menganggap benda-benda langit seperti Bulan, Venus, Matahari, dan galaksi Bima Sakti, merupakan bagian penting dari kepercayaan dan ritual-ritual mereka. Pada periode ini, masyarakat Mesoamerika telah menggunakan suatu kalender Matahari sebagai kalender utama, dengan jumlah total 365 hari dalam setahun, penggunaan kalender ini kemudian dikombinasikan dengan kalender ritual yang memiliki 260 hari serta kalender siklus Venus yang memiliki 584 hari. Selain itu, benda-benda langit juga diyakini oleh para peneliti arkeoastronomi memberikan pengaruh terhadap orientasi bangunan-bangunan kebudayaan masyarakat Mesoamerika. Seperti contohnya pengukuran yang dilakukan di komplek piramida suku Maya di Uaxactun menunjukan beberapa bangunan memiliki orientasi tertentu terhadap titik balik Matahari di Bulan

Di bagian selatan benua Amerika, bangunan-bangunan yang berasal dari peradaban Norte Cicho—peradaban tertua yang diketahui hingga kini di benua Amerika (muncul pada kurun 3000 SM)[25][26]— dari penelitian diketahui memiliki bagian-bagian yang memiliki orientasi khusus terhadap siklus Matahari yang terjadi tiap tahun. Mendekati periode modern, peradaban Inca yang diperkirakan berkembang pada 500 tahun yang lalu, menunjukan melalui peninggalan-peninggalannya bahwa, pada masa itu masyarakat di wilayah Amerika Selatan khususnya di wilayah Peru telah mengenal dengan baik benda-benda langit dan pergerakannya. Masyarakat Inca pada masa tersebut telah mengenal berbagai suatu sistem penanggalan (kalender) yang berdasarkan gabungan siklus Bulan dan Matahari. Masyarakat Inca juga sangat tertarik terhadap pengamatan dan perhitungan gerak planet-planet dan bintang-bintang. Masyarakat Inca pada periode ini telah memiliki daftar tersendiri mengenai konstelasi-konstelasi bintang yang ada di langit dan mengaitkan beberapa konstelasi tersebut dengan aktivitas pertanian mereka. Selain itu, pada beberapa bagiandi kompleks kota kuno Machu Picchu, yang merupakan peninggalan paling terkenal peradaban Inca, ditemukan berbagai struktur yang selaras dengan posisi Matahari pada waktu-waktu tertentu misalnya pada titik balik Matahari di Bulan Juni.

Kebudayaan Afrika

Di Benua Afrika, selain pada kebudayaan Mesir kuno yang dikenal dengan peninggalan-peninggalannya yang menakjubkan di berbagai aspek, kajian arkeoastronomi juga menemukan indikasi adanya kaitan antara kebudayaan masyarakat dan ilmu astronomi di wilayah lainnya seperti di Ethiopia, Mali, Nigeria, dan beberapa wilayah Afrika lainnya. Di wilayah Mesir, dari lukisan-lukisan, orientasi bangunan, ritual-ritual, kalender, dan berbagai peninggalan sejarah lainnya, peradaban Mesir kuno diyakini telah memiliki pengetahuan yang luas mengenai langit pada masa itu[27][28]. Berbagai literatur dan lukisan peninggalan kebudayaan Mesir kuno bahkan diisi oleh pandangan-pandangan mengenai isi dan proses penciptaan alam semesta secara mendetail. Kebudayaan Mesir kuno juga telah mampu mengembangkan kalender sipil yang tersusun dari 12 Bulan—terdapat 30 hari pada tiap Bulan dan 5 hari tambahan pada setiap akhir tahun, sehingga kalender ini memiliki jumlah total 365 hari dalam setahun.[29] Nama peradaban Mesir pun telah termashyur pada masa itu sebagai tempat pembelajaran para pemikir lampau. Thales, Demokritus, dan Plato yang ketiganya dikenal sebagai filsuf dan ilmuwan era Yunani Kuno, diketahui menghabiskan bertahun-tahun waktu mereka di Mesir untuk mempelajari berbagai ilmu termasuk ilmu astronomi.[30]

Di wilayah Benua Afrika lainnya, kebudayaan Afrika secara umum telah menggunakan pergerakan titik balik Matahari, bintang-bintang, dan penampakan Bima Sakti sebagai pertanda perubahan musim atau penentu orientasi bangunan. Kebudayaan Afrika juga dikenal kaya akan pengetahuan, simbol-simbol, mitologi, dan ritual-ritual yang berkaitan dengan benda-benda dan fenomena di langit. Suku Mursi di Ethiopia misalnya, mereka menghubungkan terjadinya suatu banjir terhadap kemunculan beberapa bintang tertentu di langit.[31] Orientasi kota kuno Zimbabwe Raya yang dibangun pada abad ke-4 Masehi juga telah diarahkan sedemikian rupa sehingga sejajar dengan posisi titik balik matahari. Selain itu, sejak dahulu, masyarakat di wilayah Afrika telah memanfaatkan berbagai jenis kalender untuk membantu aktifitas mereka seperti dalam bermigrasi dan bercocok tanam. Salah satu kalender yang berasal dari kebudayaan Afrika adalah kalender bulan suku Igbo di Nigeria. Kalender ini memiliki 12 bulan dengan jumlah total 354 hari dalam setahun serta digunakan sebagai acuan untuk memprediksi musim dan memulai aktivitas pertanian.[32]

Kebudayaan Eropa

Melalui berbagai kajian arkeoastronomi, para ahli meyakini bahwa sejak zaman prasejarah masyarakat di wilayah Eropa telah melibatkan benda-benda langit dan pergerakannya dalam kebudayaan mereka. Di wilayah Eropa Barat misalnya, orientasi pemakaman-pemakaman kuno di daerah semenanjung Iberia dan Perancis diyakini memiliki hubungan terhadap posisi terbit dan tenggelamnya Matahari. Sementara pada wilayah Eropa Tengah, ditemukan berbagai ornamen terkait benda-benda langit seperti Bulan, Matahari, dan konstelasi bintang pada kerajinan yang diproduksi oleh kebudayaan masyarakat ini. Salah satu penemuan yang paling terkenal di wilayah Eropa Tengah adalah artefak yang diberi nama Piringan Langit Nebra. Piringan ini terbuat dari perunggu dan diberi ornamen yang terbuat dari emas. Piringan dengan diameter 32 cm, tebal 4,5 mm, dan masa 2 kg ini, dihiasi oleh ornamen-ornamen berbentuk Bulan, Matahari, dan bintang-bintang. Ornamen berbentuk bintang yang tersebar di piringan ini diyakini oleh para ahli merujuk pada konstelasi bintang tertentu di langit.

Pada periode Eropa Klasik yaitu pada abad ke-9 SM hingga abad ke-5 Masehi, peradaban Yunani bersama dengan peradaban Romawi kuno memberikan kontribusi besar terhadap ilmu astronomi yang berkembang di wilayah Eropa, baik dari konsep-konsep metafisis seperti teori geosentris Aristoteles-Ptolemaeus maupun dari perhitungan, pengamatan, dan pengembangan instrumen astronomi. Ilmu astronomi dan kebudayaan peradaban Eropa Klasik dapat dikatakan sebagai dua hal yang saling mempengaruhi. Masyarakat Yunani kuno memerlukan perhitungan astonomi yang cukup akurat untuk berbagai keperluan mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan seperti ritual-ritual dan penentuan orientasi kuil peribadatan, hingga hal-hal aplikatif seperti peramalan cuaca dan musim. Ini membuat hal-hal yang berkaitan dengan ilmu astronomi mendapat perhatian lebih pada masa itu. Warisan astronomi dari kebudayaan Eropa Klasik bahkan masih digunakan hingga saat ini — sebagai contoh kalender Masehi dan nama-nama konstelasi bintang yang digunakan oleh masyarakat modern pada umumnya.

Memasuki abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dalam kebudayaan masyarakat Eropa mengalami perlambatan sebelum akhirnya muncul tokoh-tokoh revolusioner seperti Tycho Brahe, Copernicus, dan Galileo yang mengungkapkan pandangan atau hasil pengamatan mereka mengenai sifat heliosentris tata surya, sekaligus menjadi pelopor lahirnya ilmu pengetahuan modern.[33][34] Walaupun mengalami perlambatan perkembangan, astronomi tetap masih memberi pengaruh terhadap kebudayaan masyarakat Eropa pada abad pertengahan, seperti contoh misalnya pada pembangunan gereja. Umumnya gereja-gereja di wilayah Eropa dibangun menghadap ke arah Matahari terbit atau pada proses pembangunan yang lebih teliti, gereja dibangun menghadap ke posisi Matahari terbit pada titik balik musim panas. Gereja juga menggunakan cahaya Matahari sebagai simbol pencerahan ilahi (sinar krepuskular) dan penentu waktu. Tidak hanya Matahari, simbol-simbol dan ikonografi yang terkait dengan benda-benda langit lainnya juga dapat ditemukan pada dekorasi gereja.[35]

Kebudayaan Subbenua India-Asia Tenggara

Di wilayah Subbenua India, peradaban Harappan (abad ke-23 sampai ke-18 SM) diyakini telah menggunakan konstelasi bintang sebagai orientasi dari pembangunan kota mereka.[36] Bangsa Arya yang diketahui sebagai sumber dari literatur-literatur Weda kemudian mulai bermigrasi ke India pada kurun tahun 1600 SM.[37] Setelah periode migrasi ini, bangsa Arya kemudian mulai mengembangkan secara bertahap pengetahuan-pengetahuan astronomis yang berkaitan dengan iklim lokal, pertanian, dan kebudayaan pendahulunya. Pada awal periode zaman Weda (zaman dimana literatur-literatur Weda ditulis; 1500 - 500 SM), peradaban India telah mengenal pola perubahan musim, konstelasi benda-benda langit, dan juga menyusun suatu kalender kuno untuk memetakan perubahan musim tersebut.[38] Pada periode berikutnya (sekitar 500-400 SM), kalender ini kemudian mengalami penyempurnaan. Dalam kalender yang disempurnakan ini, kebudayaan India membagi satu tahun dalam dua periode yang disebut ayana, dan tiap tahunnya terdiri dari enam rtus (musim). Kalender ini juga telah membagi tiap tahunnya menjadi 12 Bulan dengan total 366 hari dalam setahun. Orientasi dari kuil-kuil peribadatan yang terdapat di India juga dipengaruhi oleh benda-benda langit, terutama terkait dengan pergerakan Matahari, yang merupakan salah satu benda langit yang paling disakralkan oleh tradisi Hindu.[39] Sebelum akhirnya terpengaruh oleh perkembangan astronomi modern, kebudayaan India telah mampu mengembangkan berbagai instrumen astronomi yang kemudian berimplikasi pada meningkatanya akurasi pengamatan, perhitungan, serta prediksi fenomena-fenomena astronomis.[40][41]

Dari berbagai peninggalan seni, sistem penanggalan, ataupun hal yang berkaitan dengan kepercayaan, dapat terlihat bahwa, kebudayaan masyarakat di wilayah Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh kebudayaan India. Di Myanmar dan Kamboja misalnya, bagian dari sistem kalender dan pola penggambaran garis-garis bintang yang ditemukan di wilayah ini menyerupai dengan yang ditemukan pada kebudayaan India.[42] Selain itu, orientasi dan aristektur dari kuil-kuil peribadatan seperti contohnya Angkor Wat dan Wat Phra Kaew kental dengan pengaruh astronomis kebudayaan India ataupun filosofi Hindu-Buddha. Di Indonesia, terdapat berbagai hipotesis mengenai keterkaitan Candi Borobudur dan Candi Prambanan terhadap fenomena astronomis.[43][44][45] Masyarakat Indonesia di masa lampau bahkan hingga kini telah dan masih menggunakan konstelasi bintang sebagai pertanda perubahan musim.[46][47] Sebagai contoh, suku Jawa, Banjar, dan Dayak Meratus menggunakan konstelasi Orion dan Pleiades untuk meramal musim dan kemudian menentukan waktu yang tepat menaman padi. Sementara itu, di Pulau Sumatera, masyarakat dari Suku Batak diketahui memanfaatkan konstelasi Orion sebagai pertanda dimulainya tahun baru dalam kalender mereka.[47]

Kebudayaan Timur Dekat

Kajian arkeoastronomi kebudayaan kuno masyarakat Timur Dekat umumnya melibatkan banyak peninggalan sejarah di daerah Mesopotamia yang berasal dari peradaban bangsa Asyur, Sumeria, dan Babilonia. Kemudian dilanjutkan oleh kajian mengenai pengembangan ilmu astronomi lebih lanjut pada zaman keemasan peradaban Islam. Selain itu, terdapat pula kajian yang mulai memperhatikan peninggalan-peninggalan peradaban bangsa Fenisia, Het, dan Nabath.[48][49]

Daerah Mesopotamia seringkali disebut sebagai tempat lahirnya peradaban manusia, dikarenakan banyak dari gagasan dan teknologi dari peradaban di daerah ini yang kemudian diadopsi ke dalam peradaban modern.[50][51] Pada tulisan-tulisan di kuneiform (sejenis prasasti) yang ditemukan, diketahui bahwa sejak abad ke-30 SM, peradaban di Mesopotamia telah mengidentifikasi dan membuat daftar yang berisi nama "bintang" dan konstelasinya di langit.[52] Bintang dalam pengertian kebudayaan Mesopotamia adalah segala objek nampak yang ada di langit termasuk planet, komet, meteor, ataupun bintang dan konstelasinya.[53] Dari berbagai kajian arkeoastronomi, benda-benda langit diketahui mempunyai peran yang sangat penting dalam tradisi Mesopotamia terutama untuk yang berkaitan dengan kepercayaan dan ritual peribadataan masyarakat.[54][55]

Salah satu tradisi peninggalan peradaban Mesopotamia yang paling terkenal adalah tradisi ramal-meramal atau pembacaan pertanda dengan merujuk fenomena-fenomena yang terjadi di langit. Tradisi ini diperkirakan telah muncul sejak abad ke-30 SM dan terus berkembang hingga kini dikenal sebagai astrologi oleh masyarakat modern.[56][57][58] Saat ini, terdapat ratusan peninggalan kuneiform yang menjelaskan berbagai pertanda atau ramalan yang dapat disimpulkan dari pengamatan benda-benda langit.[57] Sebagai contoh, dalam pembuatan kuil-kuil peribadatan atau memulai aktivitas pertanian, kebudayaan Mesopotamia harus memperhatikan bentuk dan posisi dari konstelasi-konstelasi bintang tertentu yang dianggap memiliki pertanda baik.[59] Tentunya untuk menandai waktu dan mengetahui posisi dari konstelasi-konstelasi bintang tersebut, pada kurun abad ke-10 SM, kebudayan Mesopotamia telah menyusun berbagai kalender yang bahkan dapat dipergunakan oleh kalangan sipil atau masyarakat umum.[60][29] Kalender sipil kebudayaan Mesopotamia merupakan kalender suryacandra dan bisanya memiliki 12 Bulan dalam setahun.[61] Jumlah hari dalam satu Bulan pada kalender ini bervariasi antara 29-30 hari dengan total jumlah 355 hari dalam setahun. Kebudayaan Mesopotamia kemudian membagi waktu dalam satu hari kedalam satuan waktu yang disebut bēru, dimana satu bēru setara dengan dua jam (1/12 hari) dalam peradaban modern. Beru kemudian dibagi kembali dalam satuan yang lebih kecil yaitu UŠ; satu UŠ setara dengan empat menit (1/360 hari) dalam peradaban modern.[62][63] Sistem ini dinamakan sexadesimal dan kemudian diwariskan ke berbagai wilayah, bahkan hingga menjadi dasar perhitungan waktu peradaban modern.[64][65]

Peradaban Islam kemudian memberi kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu astronomi di wilayah ini pada abad pertengahan.[66][67] Kontribusi ilmuwan-ilmuwan di peradaban Islam pada masa ini melalui pengembangan konsep serta peningkatan akurasi perhitungan dan observasi baik melalui teori matematis ataupun melalui pengembangan instrumen pengamatan langit.[67] Instrumen-instrumen pengamatan ataupun perhitungan yang digunakan ataupun dikembangkan pada periode ini secara luas seperti astrolab, jam Matahari, kuadran portabel, dan mekanisme-mekanisme lain yang dapat mensimulasikan gerakan benda-benda langit.[68][67] Selain itu, dalam masyarakat Islam sendiri, ilmu astronomi berperan penting dalam aktivitas keagamaan seperti penentuan arah kiblat dan penentuan dimulainya suatu Bulan dalam kalender Hijriyah.[69][70]

Kebudayaan Asia Timur

Bukti-bukti arkeologis menunjukan bahwa, kebudayaan masyarakat Asia Timur yaitu Tiongkok, Korea, dan Jepang telah sejak dahulu melibatkan langit dalam kehidupan mereka.[71][72][73] Salah satu bukti tertua yang ditemukan di Provinsi Henan, Tiongkok, pada sebuah makam kuno yang diperkirakan dibuat pada abad ke-40 SM menunjukan bahwa, pada masa itu kebudayaan Tiongkok telah melibatkan konstelasi bintang dalam kebudayaan mereka.[74] Selain itu, pada periode yang sama, kebudayaan Tiongkok kuno diketahui telah membuat ornamen-ornamen astronomis seperti Bulan, Matahari, dan rasi bintang, pada gerabah yang mereka produksi.[75] Pada abad ke-20 SM, masyarakat Tiongkok tidak lagi hanya menggunakan benda-benda langit sebagai ornamen seni atau simbol dalam ritual-ritual tertentu, mereka juga telah menggunakan titik balik Matahari sebagai pertanda akan bergantinya musim. [76]

Selanjutnya pada periode Negara Perang hingga era Dinasti Qin (481-206 SM), masyarakat Tiongkok telah mengembangkan instrumen untuk menyelidiki fenomena-fenomena astronomis secara lebih akurat untuk memprediksi musim dan terjadinya fenomena astronomis lainnya seperti gerhana Bulan dan gerhana Matahari.[77] Pada periode ini juga, masyarakat Tiongkok telah mengembangkan jam Matahari, serta mengenal dan mengetahui pergerakan lima planet utama lainnya di tata surya yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus.[78][79] Memasuki milena pertama tahun Masehi, perkembangan dan aplikasi ilmu astronomi dalam kebudayaan masyarakat Tiongkok telah sangat luas. Ahli astronomi Tiongkok pada periode ini telah mampu membuat peta langit yang berisi susunan konstelasi bintang dengan sangat akurat.[80] Bahkan di periode ini, kebudayaan Tiongkok telah mampu menyimulasikan pergerakan benda-benda langit seperti Bulan, Matahari, dan beberapa planet secara mekanis dalam suatu jam astronomi bertenaga air.[81][82]

Meskipun tak sebanyak yang ditemukan di daerah Tiongkok, terdapat bukti-bukti sejarah yang menunjukan bahwasannya, masyarakat Jepang dan Korea sejak dulu telah memanfaatkan fenomena astronomi untuk membantu aktivitas mereka.[72][83][84] Di Semenanjung Korea, perkembangan ilmu pengetahuan dan seni termasuk astronomi sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok, terutama saat berlangsungnya aliansi Dinasti Tang-Kerajaan Silla pada abad ke-7 hingga ke-9 Masehi, dalam kampanye penyatuan kerajaan-kerajaan di Korea.[72][84] Pada periode ini dan beberapa abad setelahnya, masyarakat Korea mengadopsi berbagai kalender astronomi yang dihasilkan oleh kebudayaan Tiongkok hingga kemudian mampu menghasilkan kalender sendiri pada sekitar abad ke-14 Masehi.[85] Selain kalender, kebudayaan Korea memiliki berbagai situs arkeoastronomi lainnya, salah satunya adalah Champsong-dae (Menara Bintang) yang dibuat pada abad ke-7 Masehi.[83][86] Meskipun tidak ditemukan bukti-bukti langsung, para ahli meyakini menara ini dulunya berfungsi sebagai observatorium kuno.[84]

Letak geografis Jepang yang terisolasi oleh lautan membuat evolusi kebudayaan di wilayah ini relatif berbeda jika dibandingkan dengan wilayah Tiongkok dan Korea, termasuk dalam hal peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan arkeoastronomi.[87][73] Penelitian di bidang arkeoastronomi di Jepang mengalami kendala akibat sedikitnya peninggalan-peninggalan sejarah atau kebudayaan yang berkaitan dengan bidang ini.[88] Namun, sejak masa lampau, masyarakat Jepang diyakni telah memanfaatkan berbagai fenomena astronomi sebagai bagian dari sistem penanggalan, mengetahui perubahan musim, dan sebagai navigasi para nelayan untuk berlayar mencari ikan di laut.[89][90] Selain itu keterkaitan kebudayaan Jepang dengan benda-benda langit juga ditemukan pada sebuah makam kuno di prefektur Nara yang diperkirakan di bangun pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Di makam ini ditemukan lukisan-lukisan yang berkaitan dengan konstelasi bintang.[91]

Kebudayaan Oseania

Cangkupan geografis dari wilayah Oseania meliputi Australia, Selandia Baru, hingga Kepulauan Hawaii, termasuk di dalamnya pulau-pulau lain yang tersebar di Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik (Polinesia).[92] Luasnya cangkupan ini membuat kebudayaan masyarakatnya sangat beragam termasuk dalam hal yang berkaitan dengan intrerpretasi benda-benda dan fenomena di langit.[93][94] Kajian arkeoastronomi terhadap kebudayaan suku Aborigin di Australia misalnya, suku ini diketahui telah memanfaatkan objek-objek di langit sebagai komponen penting dalam ritual dan bahkan dalam menyusun suatu kalender untuk membantu aktifitas sosial mereka.[95] Dalam kepercayaan mereka, langit merupakan tempat bersemayamnya leluhur dan arwah-arwah manusia yang telah meninggal.[96] Dari bukti-bukti yang ditemukan, suku ini juga diyakini telah mampu membuat catatan mendetail mengenai fenomena langit yang atau dianggap bersifat periodik seperti gerhana dan hujan meteor.[97] Selain itu, suku Aborigin pada masa lampau juga telah mampu memanfaatkan pergerakan konstelasi bintang dan planet sebagai penanda waktu dan musim yang kemudian membantu aktifitas berburu-meramu mereka.[95]

Di wilayah Polinesia, ilmu astronomi telah menjadi bagian penting dari kepercayaan dan tradisi masyarakatnya.[98] Karakteristik masyarakat Polinesia yang dikenal sebagai bangsa pelaut juga membuat ilmu astronomi memainkan peranan penting dalam keperluan navigasi mereka.[99] Masyarakat Polinesia memiliki berbagai situs peribadatan yang saat ini menjadi bagian dari penelitian arkeoastronomi. Melalui data yang diperoleh dari penelitian terhadap tradisi-tradisi lisan yang berkembang di wilayah Polinesia, diperkirakan sejak abad ke-13 Masehi, masyarakat Polinesia diyakini telah mempergunakan titik balik Matahari sebagai acuan dalam pembuatan tempat peribadatan.[100] Pergerakan Bulan dan konstelasi bintang juga memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Polinesia. Masyarakat di wilayah ini telah mampu menyusun penanggalan berdasarkan pergerakan Bulan serta menentukan pergantian musim berdasarkan titik balik Matahari.[101] Salah satu situs kebudayaan yang paling mencolok di wilayah Polinesia adalah deretan patung-patung Moai yang berada di Pulau Paskah. Tinjauan arkeoastronomi pada deretan patung-patung ini menghasilkan banyak hipotesis tentang keterkaitannya dengan benda-benda langit, tetapi hingga kini masih terdapat banyak perdebatan dikalangan ahli arkeoastronomi mengenai hipotesis-hipotesis tersebut.[102]

Beberapa situs arkeoastronomi terkenal

Angkor Wat

Menempati lahan seluas 162,6 hektar, Angkor Wat merupakan monumen keagamaan terbesar di dunia yang terletak di Kamboja. Meski saat ini digunakan oleh umat Buddha, pada awalnya Angkor Wat dibuat oleh raja kerajaan Khmer, Suryavarman II, untuk menghormati Dewa Wisnu dalam kepercayaan Hindu pada kurun tahun 1113-1150an Masehi.[103] Selain menempati lahan yang sangat luas, pembangunan Angkor Wat ternyata dilakukan sangat mendetail sehingga bagian-bagiannya memiliki keterkaitan dengan pergerakan Bulan dan Matahari.[103][104] Struktur Angkor Wat mencerminkan data numerik yang terkait sistem penanggalan Hindu, kemudian terdapat juga data-data historis dan mitologis, yang mana kesemua data ini tersurat dalam ukuran dari struktur pada monumen ini. Kemudian terdapat data-data astronomis yang berkaitan dengan posisi bagian-bagian tertentu dari Angkor Wat yang memiliki keterkaitan dengan benda-benda dan fenomena langit. Misalnya saja pada saat Matahari berada di titik ekuinoks dan titik balik, posisinya akan sejajar dengan pintu masuk bagian utara Angkor Wat.[105] Beberapa bagian dari Angkor Wat juga dapat digunakan untuk mengamati pergerakan Bulan, dan terdapat catatan mengenai fase Bulan yang tersimpan di bagian perpustakaan monumen ini. Selain itu, di salah satu bagian tembok di Angkor Wat terdapat relief berkaitan dengan arah pergerakan Matahari yang melawan arah jarum jam.[103]

Candi Borobudur

Berumur lebih tua sekitar 300 tahun dari Angkor Wat, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah merupakan kuil umat Buddha terbesar di dunia. Dibuat pada masa pemerintahan Syailendra, desain dari candi ini mengikuti perpaduan gaya arsitektur Buddha dan Jawa yang mana memadukan konsep aliran kepercayaan asli masyarakat Jawa kuno dan konsep Buddha terkait tujuan akhir Nibbana.[106] Candi ini memiliki sembilan tingkatan, enam tingkatan berbentuk bujur sangkar dan tiga lainnya berbentuk lingkaran, serta pada bagian paling atasnya terisi kubah.[107] Seperti halnya Angkor Wat, setelah diteliti, orientasi utama dari bentuk Candi Borobudur memiliki keterkaitan dengan pergerakan dari benda-benda langit.[108] Letak Candi Borobudur yang berada pada koordinat 7.6079° LS dan 110.2038°BT mengakibatkan setiap dua tahun sekali, Candi Borobudur mengalami fenomena unik. Matahari yang terbit pada tanggal 25 atau 26 April (salah satunya), dan 10 atau 11 Agustus (salah satunya) setelah diamati dan melalui perhitungan komputer, ternyata berada segaris dengan Candi Borobudur dan Gunung Merapi.[109] Selain itu, terdapat juga hipotesis yang mengklaim bahwa proporsi 4:6:9 dan jarak antar stupa pada struktur Candi Borobudur berkaitan dengan dengan suatu sistem penanggalan kuno.[110][111]

Stonehenge

Stonehenge merupakan salah satu monumen era megalitikum paling terkenal sekaligus menjadi ikon kebudayaan Inggris. Stonehenge dibangun oleh kebudayaan yang pada masa itu belum mengenal tulisan sehingga fungsi dan tujuan dari pembangunan monumen ini masih menjadi perdebatan.[9][112] Penanggalan radiokarbon mengindikasikan situs ini mulai dibangun pada kurun abad ke-30 hingga abad ke-25 SM. Para ahli ahli arkeologi juga meyakini, situs ini dibangun secara bertahap selama lebih dari seribu tahun.[113][114] Terdapat literatur dari zaman Romawi kuno yang menyebutkan bahwa, Stonehenge pada masa itu digunakan oleh para pendeta kepercayaan kuno (Druid) sebagai tempat pemujaan. Namun, para Druid bukanlah perancang ataupun pembuat monumen ini, mereka diyakini hanya menjaga dan mempergunakan situs ini sesuai keperluan. Penelitian-penelitian lebih lanjut mengindikasikan bahwa situs ini juga merupakan sebuah observatorium kuno untuk mengamati gerak Matahari, Bulan, bahkan mungkin posisi bintang.[8][115][114] Pada titik balik musim panas, posisi Matahari terbit hampir tepat membelah di tengah-tengah jalan masuk dari struktur ini. Sudut deklinasi pada saat itu yang dibentuk oleh jalan masuk Stonehenge yaitu sebesar +23,9°, bandingkan dengan sudut inklinasi Matahari pada waktu tersebut yaitu sebesar +23,5°.[116] Selisih sudut yang hanya 0,6° mengindikasikan bahwa posisi Matahari terbit pada titik balik musim panas dapat dikatakan segaris dengan jalan masuk dan bagian tengah Stonehenge. [7] Selain Matahari, beberapa bagian lain dari struktur Stonehenge juga memiliki kaitan serupa dengan perubahan sudut inklinasi Bulan yang periodik terjadi setiap 18,6 tahun.[117][7] Perbandingan sudut inklinasi dari Bulan dan Matahari terhadap sudut deklinasi yang dibentuk oleh bagian-bagian dari struktur Stonehenge ditabulasikan dalam tabel berikut :[118]

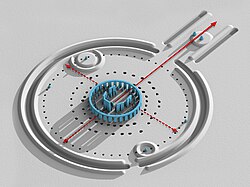

Kompleks Piramida Giza

Sebagai salah satu kompleks monumen kuno paling menakjubkan dan terbesar yang pernah dibuat oleh manusia, tidak hanya rumit secara struktural, para ahli sejarah menemukan bukti-bukti tertulis dan data-data astronomis yang mengindikasikan kompleks Piramida ini dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki keterkaitan dengan benda-benda langit.[7] Salah satu hipotesis paling populer menyatakan bahwa terdapat korelasi antara tiga buah piramida terbesar di kompleks ini dan rasi bintang Orion. Namun, teori ini masih banyak mendapat kritik dari para astronom ternama.

Selain hipotesis tersebut, pengamatan dan analisis terhadap siklus tahunan Matahari memperlihatkan bahwa kompleks piramida ini memiliki hubungan terhadap titik balik Matahari. Posisi Matahari terbenam pada titik balik musim panas setelah diamati ternyata sejajar dengan patung Sphinx yang berada di dalam kompleks piramida ini. Orientasi tiap piramid juga dibuat sedemikian rupa sehingga selaras dengan empat arah mata angin utama (timur, utara, barat, selatan).

Baca juga

Catatan

Catatan kaki

Referensi

- ^ a b An introductory view on archaeoastronomy.

- ^ a b Magli(2015), hlm. xi-xiii.

- ^ a b "A Brief Introduction to Archaeoastronomy". terpconnect.umd.edu. Diakses tanggal 2017-12-06.

- ^ a b Ruggles(2005), hlm. x.

- ^ a b c d e f g Archaeoastronomy.

- ^ a b Ruggles(2005), hlm. 200. :"This term denotes an approach in archaeoastronomy that is primarily concerned with developing rigorous procedures in studying the possible astronomical alignment of monumental structures.".

- ^ a b c d Archaeoastronomy and Etnoastronomy So Far.

- ^ a b Kelley(2005), hlm. 187-188.

- ^ a b "Stonehenge a monument to unity, new theory claims" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-11-30.

- ^ a b "Center for Archaeoastronomy: A&E News Archive". terpconnect.umd.edu. Diakses tanggal 2017-11-30.

- ^ a b Ancient Astronomies - Ancient Worlds, hlm. 66-67.

- ^ a b c Ruggles(2005), hlm. 52. : "This term denotes an approach in archaeoastronomy that is not primarily focused upon alignment studies but is concerned with a much broader range of types of evidence, such as written documents or ethnohistorical acccounts. This approach emerged in North America during the 1970s, particularly.....".

- ^ Kelley(2005), hlm. 353.

- ^ a b Kelley(2005), hlm. 353-354.

- ^ "Susan Milbrath | University of Florida - Academia.edu". florida.academia.edu (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-11-30.

- ^ Ruggles C.L.N.,Cotte M.(2010), hlm. 53.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 67.

- ^ a b Ruggles(2005), hlm. ix-x.

- ^ "The Origin of the Universe". Stephen Hawking. Diakses tanggal 2017-12-07.

- ^ a b c "Sumeria: Cosmogony and Cosmology". history-world.org. Diakses tanggal 2017-12-07.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1825-1826.

- ^ Nemet-Nejat(1998), hlm. 180.

- ^ "Navigating by the Stars". Space.com. Diakses tanggal 2017-12-06.

- ^ "First Andes civilisation explored" (dalam bahasa Inggris). 2004-12-22. Diakses tanggal 2017-12-03.

- ^ CNN, By� Simon Hooper for. "CNN.com - New insight into ancient Americans - Jan 4, 2005". edition.cnn.com. Diakses tanggal 2017-12-03. replacement character di

|first=pada posisi 3 (bantuan) - ^ "StarTeach Astronomy Education". www.starteachastronomy.com. Diakses tanggal 2017-12-04.

- ^ Astronomy in Ancient Egypt, hlm. 475-508.

- ^ a b "calendar - Ancient and religious calendar systems | chronology". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-12-07.

- ^ Astronomy in Ancient Egypt, hlm. 475.

- ^ Ancient Astronomies - Ancient Worlds, hlm. 65.

- ^ (Inggris)"ASTRONOMY & CULTURE IN NIGERIA". www2.nau.edu. Diakses tanggal 2017-12-07.

- ^ "history of science - The rise of modern science". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-12-05.

- ^ Galileo and Avempace: The Dynamics of the Leaning Tower Experiment (I).

- ^ "UNESCO Astronomy and World Heritage Webportal - Show theme". www3.astronomicalheritage.net (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-12-04.

- ^ Kelley(2005), hlm. 279.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1949.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1950-1952.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1953.

- ^ Kelley(2005), hlm. 289-298.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1959-2017.

- ^ Kelley(2005), hlm. 300-307.

- ^ Levenda(2011), hlm. 114.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 9 "Perhaps the best known examples of architectural imago mundi are the 9th-century Buddhist Borobudur Temple near Magelang (Java, Indonesia) and the 12th-century Hindu-Buddhist.....".

- ^ Kelley(2005), hlm. 303.

- ^ Kelley(2005), hlm. 303-308.

- ^ a b Ruggles(2014), hlm. 2207-2214.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1783-1906.

- ^ Kelley(2005), hlm. 298-300.

- ^ "history of Mesopotamia | historical region, Asia". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-12-07.

- ^ "Ancient Mesopotamia saw the Babylonian and Assyrian civilizations". TimeMaps (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-12-07.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1829.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1830.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1830-1833.

- ^ "Mesopotamian religion". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-12-07.

- ^ "astrology". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-12-07.

- ^ a b Ruggles(2014), hlm. 1835.

- ^ Selin(200), hlm. 531-532.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1836, " ...Nisaba’s son, in The farmer’s instructions, to start field work “once the sky constellations are right"....References to the shape or rising of stars and constellations appear in relation with the construction of new buildings. ".

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1841.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1841-1842.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1842-1845.

- ^ -support@ragz-international.com, Webmaster. "Mesopotamia, Calendar". history-world.org. Diakses tanggal 2017-12-07.

- ^ "Why are there 60 seconds in a minute, 60 minutes in an hour and 24 hours in a day? Who decided on these time divisions? | Notes and Queries | guardian.co.uk". www.theguardian.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-12-02.

- ^ "Why is a minute divided into 60 seconds, an hour into 60 minutes, yet there are only 24 hours in a day?". Scientific American (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-12-02.

- ^ Evans(1998), hlm. 25.

- ^ a b c Ruggles(2005), hlm. 199.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1917-1926.

- ^ Gent, R.H. van. "Islamic-Western Calendar Converter - hilal". www.staff.science.uu.nl. Diakses tanggal 2017-12-04.

- ^ Ruggles(2005), hlm. 199-202.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2031.

- ^ a b c Selin(2000), hlm. 409.

- ^ a b Selin(2000), hlm. 385.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2032.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2033-2034.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2034.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2034-2035.

- ^ Kelley(2005), hlm. 315.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2081.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2058, "The circumpolar circle, ecliptic, equator, Milky Way, and longitudinal lines corresponding to the 28 xiu were all marked on the map. The positions of the stars are very accurate, the error being less than .... They were based on observations made in the eleventh century....".

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2134.

- ^ "Su Song | Chinese scholar". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-12-06.

- ^ a b Ruggles(2014), hlm. 2197-2199.

- ^ a b c Kelley(2005), hlm. 333-334.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2157-2158.

- ^ Kelley(2005), hlm. 333.

- ^ Kelley(2005), hlm. 334.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2197-2198.

- ^ Selin(2000), hlm. 393-395.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2198.

- ^ Selin(2000), hlm. 394-395.

- ^ "Oceania | region, Pacific Ocean". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-12-06.

- ^ Kelley(2005), hlm. 337-342.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2207-2267.

- ^ a b Kelley(2005), hlm. 337.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2223.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2215.

- ^ Selin(2000), hlm. 98, "Many of the fireball motifs of Oceania center on themes of vengeance and sorcery and in essence relate light and fire to demons and vengeful gods. In Tahiti, the god Tane was represented as a meteor. In New Zealand, the god Rongo-mai came to Earth like a shooting star, comet, or flame of fire. In Hawaii, one of the forms of Pele, goddess of the volcano (Figure 4), was that of a ball of fire traversing the mountains....... ".

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2231, "Polynesia represents a cultural context where astronomy is deeply embedded, both because of its importance in ocean voyaging and because of its role in the ritual-calendrical cycle that was carried from ancestral homelands in the central Pacific out to islands scattered over many thousands of kilometers.... ".

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2236, ". Oral tradition dates its construction to the time of Tu‘itatui, the eleventh sacred ruler of Tonga, at around AD 1200 (Gifford 1929, p. 52). Its lintel is roughly aligned upon the rising position of the sun at the....

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2231,2238 & 2239.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 2261-2267.

- ^ a b c Astronomy and Cosmology at Angkor Wat.

- ^ Kelley(2005), hlm. 301.

- ^ Kelley(2005), hlm. 302.

- ^ Centre, UNESCO World Heritage. "Borobudur Temple Compounds". whc.unesco.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-11-29.

- ^ Soekmono(1976), hlm. 14-15.

- ^ "Borobudur: Pyramid of the Cosmic Buddha". 2008-06-08. Diakses tanggal 2017-11-29.

- ^ UNESCO(2005), hlm. 243 & 245.

- ^ Media, Kompas Cyber. ""Borobudur, Bukti Kecanggihan Ilmu Astronomi Masyarakat Jawa Kuno" - Kompas.com". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-11-29.

- ^ "The Ancient Puzzles of Borobudur - Indonesia Expat". Indonesia Expat (dalam bahasa Inggris). 2013-01-28. Diakses tanggal 2017-11-29.

- ^ Ancient Astronomies - Ancient Worlds.

- ^ Kelley(2005), hlm. 187.

- ^ a b "Stonehenge". arthistoryresources.net. Diakses tanggal 2017-12-06.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1229-1230.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1224-1234.

- ^ Ruggles(2014), hlm. 1234.

- ^ Kelley(2005), hlm. 189.

Daftar Pustaka

Buku

- Evan, James. (1998). The History and Practice of Ancient Astronomy (dalam bahasa Inggris). New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-509539-5.

- Heggie, D.C. (1982). Archaeoastronomy in the Old World (dalam bahasa Inggris). CUP. ISBN 0-521-24734-9.

- Holbrook, Jarita; Medupe, R. Thebe; Urama, Johnson O., ed. (2008-02-13). African Cultural Astronomy: Current Archaeoastronomy and Ethnoastronomy research in Africa (dalam bahasa Inggris) (edisi ke-2008 edition). Dordrecht: Springer. ISBN 9781402066382.

- Kelley, D.H. & Milone, E.F. (2005). Exploring Ancient Skies: An Encyclopedic Survey of Archaeoastronomy (dalam bahasa Inggris). Springer-Verlag. ISBN 0-387-95310-8.

- Lankford, John. (1997). History of Astronomy: An Encyclopedia (dalam bahasa Inggris). New York: Routledge. ISBN 0-8153-0322-X.

- Levenda, Peter (2011). Tantric Temples: Eros and Magic in Java (dalam bahasa Inggris). Nicolas-Hays, Inc. ISBN 9780892541690.

- Magli, G. (2015). Archaeoastronomy. Introduction to the science of stars and stones (dalam bahasa Inggris). Springer, NY.

- Magli, Giulio (2009-04-28). Mysteries and Discoveries of Archaeoastronomy: From Giza to Easter Island (dalam bahasa Inggris) (edisi ke-2009 edition). New York, NY: Copernicus. ISBN 9780387765648.

- Nemet-Nejat, Karen Rhea (1998-09-24). Daily Life in Ancient Mesopotamia (dalam bahasa Inggris). Westport, Conn: Greenwood. ISBN 9780313294976.

- Ruggles, C.L.N. (2005). An Encyclopedia of Cosmologies and Myth : Ancient Astronomy (dalam bahasa Inggris). ABC-Clio. ISBN 1-85109-477-6.

- Ruggles, Clive L. N., ed. (2014). The Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy (dalam bahasa Inggris). New York: Springer. ISBN 978-1-4614-6140-1. Kumpulan jurnal, tiga volume; 217 artikel.

- Ruggles, C.L.N.; Cotte, M., ed. (2010). Heritage Sites of Astronomy and Archaeoastronomy in the context of the UNESCO World Heritage Convention: A Thematic Study (dalam bahasa Inggris). Paris: ICOMOS / IAU. ISBN 978-2-918086-01-7.

- Selin, Helaine. (2000). Science Across Culture : The History of Non-Western Science (dalam bahasa Inggris). (I) Archaeoastronomy Across Culture. Springer-Science+Business Media, B.V. ISBN 978-94-011-4179-6.

- Soekmono (1976). Chandi Borobudur: A Monument of Mankind (PDF) (dalam bahasa Inggris). Paris: The Unesco Press. Diakses tanggal 30 November 2017.

- Unesco Publishing (2005). The Restoration of Borobudur (PDF) (dalam bahasa Inggris). Paris: The Unesco Press. Diakses tanggal 30 November 2017.

Jurnal ilmiah

- Atkinson, R.J.C. (1966). "Moonshine on Stonehenge". Antiquity. 49 (159): 212–6. doi:10.1017/S0003598X0003252X.

- Aveni. A.F. (2003). "Archaeoastronomy in the Ancient Americas" (PDF). Journal of Archaeological Research. 11 (2): 149–91. doi:10.1023/A:1022971730558.

- Aveni. A.F. (1981). "Archaeoastronomy". Advances in Archaeological Method and Theory. 4(1981): 1–77.

- Belmonte, J. A. (2001). "On the Orientation of Old Kingdom Egyptian Pyramids". Archaeoastronomy: Supplement to the Journal for the History of Astronomy. 32 (26): S1–S20. Bibcode:2001JHAS...32....1B.

- Brown,Daniel. (2003). "An introductory view on archaeoastronomy". Journal of Physics: Conference Series. 685 (1): 1–16. doi:10.1088/1742-6596/685/1/012001.

- Baity, Elizabeth Chelsey. (1973). "Archaeoastronomy and Etnoastronomy So Far" (PDF). Current Anthropology. 14 (4): 389–449. doi:10.1088/1742-6596/685/1/012001. line feed character di

|title=pada posisi 35 (bantuan) - DeYoung, Gregg (2000). Astronomy Across Cultures. Science Across Cultures: The History of Non-Western Science (dalam bahasa Inggris). Springer, Dordrecht. hlm. 475–508. doi:10.1007/978-94-011-4179-6_17. ISBN 9789401058209.

- Freeth, T; Bitsakis, Y; Moussas, X; Seiradakis, JH; Tselikas, A; Mangou, H; Zafeiropoulou, M; Hadland, R; et al. (30 November 2006). "Decoding the ancient Greek astronomical calculator known as the Antikythera Mechanism". Nature. 444 (7119): 587–591. Bibcode:2006Natur.444..587F. doi:10.1038/nature05357. PMID 17136087.

- Krupp, E.C. (February 1997). "Rambling Through the Skies: Pyramid Marketing SchemesPyramid Marketing Schemes". Sky and Telescope. 94 (2): 64.

- Magli, G. (2008). "On the Orientation of Roman Towns in Italy". Oxford Journal of Archaeology. 27 (1): 63–71. doi:10.1111/j.1468-0092.2007.00296.x.

- Moody, Ernest A. (1951). "Galileo and Avempace: The Dynamics of the Leaning Tower Experiment (I)". Journal of the History of Ideas. 12 (2): 163–193. doi:10.2307/2707514.

- Norris, Ray P. (2016). "Dawes Review 5: Australian Aboriginal Astronomy and Navigation". Publications of the Astronomical Society of Australia. 33. doi:10.1017/pasa.2016.25. ISSN 1323-3580.

- Neugebauer, Otto (1980). "On the Orientation of Pyramids". Centaurus. 24: 1–3. Bibcode:1980Cent...24....1N. doi:10.1111/j.1600-0498.1980.tb00362.x.

- Parker Pearson, M (2007). "The age of Stonehenge". Antiquity. 81 (313): 617–639. doi:10.1017/s0003598x00095624.

- Ruggles, C.L.N. (2000). "Ancient Astronomies - Ancient Worlds". Archaeoastronomy: Supplement to the Journal for the History of Astronomy. 25 (31): S65–S76. Bibcode:2000ArchS..25...65R.

- Spence, K (16 November 2000). "Ancient Egyptian Chronoology and the astronomical orientation of the pyramids". Nature. 408 (6810): 320–324. Bibcode:2000Natur.408..320S. doi:10.1038/35042510. PMID 11099032.

- Stencel, Robert, Fred Gifford, and Eleanor Moron. (23 July 1976). "Astronomy and Cosmology at Angkor Wat". Science: American Association for the Advancement of Science. 193: 281–287.

Sumber Lainnya

- Carlson, J. (Fall 1999). "Editorial: A Professor of Our Own". Archaeoastronomy & Ethnoastronomy News (Autumn Equinox) (dalam bahasa Inggris). 33. Diakses tanggal 2017-12-06.

- Fell, B. (1983). "Christian Messages in Old Irish Script Deciphered from Rock Carvings in W. VA". Wonderful West Virginia (dalam bahasa Inggris) (47): 12–19. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 May 2008. Diakses tanggal 2017-12-06.

- Gallagher, I.J. (1983). "Light Dawns on West Virginia History". Wonderful West Virginia (dalam bahasa Inggris) (47): 7–11. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 May 2008. Diakses tanggal 2017-12-06.

- Gingerich, O. (24 March 2000). "Stone and star gazing". Times Higher Education Supplement (dalam bahasa Inggris): 24. Diakses tanggal 2017-12-06.

- Hannah, R (1994). "The Constellations on Achilles' Shield (Iliad 18. 485–489)". Electronic Antiquity (dalam bahasa Inggris). II.4. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 April 2008. Diakses tanggal 2017-12-06.

- Hicks, R. (Fall 1993). "Beyond Alignments". Archaeoastronomy & Ethnoastronomy News (September Equinox) (dalam bahasa Inggris). 9. Diakses tanggal 2017-12-06.

- Kintigh, K. (Fall 1992). "I wasn't going to say anything, but since you asked: Archaeoastronomy and Archaeology". Archaeoastronomy & Ethnoastronomy News (September Equinox) (dalam bahasa Inggris). 5. Diakses tanggal 2017-12-06.

- Iwaniszewski, S. (Winter 1995). "Alignments and Orientations Again". Archaeoastronomy & Ethnoastronomy News (December Solstice) (dalam bahasa Inggris). 18. Diakses tanggal 2017-12-06.

- Pyle, R.L. (1983). "A Message from the Past". Wonderful West Virginia (dalam bahasa Inggris) (47): 3–6. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 May 2008. Diakses tanggal 2017-12-06.

- Wise, R.B. (2003). "The Observations of the 2002 Winter Solstice at Luther Elkins Petroglyph (46 Wm 3)" (dalam bahasa Inggris). Council for West Virginia Archaeology. Diakses tanggal 2017-12-06.

Referensi utama sebagai bacaan lanjutan

- Evan, James. (1998). The History and Practice of Ancient Astronomy. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-509539-5.

- Kelley, D.H. & Milone, E.F. (2005). Exploring Ancient Skies: An Encyclopedic Survey of Archaeoastronomy. Springer-Verlag. ISBN 0-387-95310-8.

- Magli, G. (2015). Archaeoastronomy. Introduction to the science of stars and stones. Springer, NY.

- Magli, Giulio (2009-04-28). Mysteries and Discoveries of Archaeoastronomy: From Giza to Easter Island (dalam bahasa Inggris) (edisi ke-2009 edition). New York, NY: Copernicus. ISBN 9780387765648.

- Ruggles, C.L.N. (2005). An Encyclopedia of Cosmologies and Myth : Ancient Astronomy. ABC-Clio. ISBN 1-85109-477-6.

- Ruggles, Clive L. N., ed. (2014). The Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. New York: Springer. ISBN 978-1-4614-6140-1.