Musim: Perbedaan antara revisi

Tidak ada ringkasan suntingan |

Tidak ada ringkasan suntingan |

||

| Baris 11: | Baris 11: | ||

Musim sering kali memiliki arti khusus bagi masyarakat agraris, yang kehidupannya berkisar pada masa tanam dan [[panen]], dan pergantian musim sering kali disertai dengan [[ritual]]. Definisi musim juga bersifat kultural. Di India, dari zaman kuno hingga hari ini, enam musim atau Ritu berdasarkan kalender agama dan budaya Asia Selatan diakui dan diidentifikasi untuk tujuan-tujuan seperti pertanian dan perdagangan. |

Musim sering kali memiliki arti khusus bagi masyarakat agraris, yang kehidupannya berkisar pada masa tanam dan [[panen]], dan pergantian musim sering kali disertai dengan [[ritual]]. Definisi musim juga bersifat kultural. Di India, dari zaman kuno hingga hari ini, enam musim atau Ritu berdasarkan kalender agama dan budaya Asia Selatan diakui dan diidentifikasi untuk tujuan-tujuan seperti pertanian dan perdagangan. |

||

== |

== Penyebab dan efek == |

||

=== Paralelisme aksial === |

|||

Ciri khas dari musim ialah adanya kondisi cuaca yang paling sering terjadi dalam rentang waktu tertentu. Tiap musim dikenali melalui kondisi cuaca yang terjadi. Penamaan musim sesuai keadaannya dapat diamati pada musim hujan, musim kemarau, musim dingin, dan musim panas. Rentang waktu pada musim hujan diisi oleh cuaca hujan. Musim kemarau memiliki rentang waktu yang dilalui dengan [[Musim kemarau|kemarau]]. Musim dingin memiliki rentang waktu dengan suhu udara yang selalu rendah. Sedangkan musim panas memiliki rentang waktu dengan suhu udara yang selalu tinggi.{{Sfn|Wirjohamidjojo dan Swarinoto|2007|p=11}} |

|||

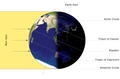

[[Berkas:North season.jpg|jmpl|Paralelisme aksial adalah karakteristik Bumi (dan sebagian besar benda yang mengorbit di ruang angkasa) di mana arah sumbu tetap sejajar dengan dirinya sendiri di sepanjang orbitnya.]] |

|||

Orbit Bumi menunjukkan paralelisme aksial yang mendekati, mempertahankan arahnya ke arah [[Polaris]] ("Bintang Utara") sepanjang tahun. Ini adalah salah satu alasan utama terjadinya musim di Bumi, seperti yang diilustrasikan oleh diagram di sebelah kanan.<ref name="Petersen Sack Gabler 2014 p. 18">{{cite book | last=Petersen | first=J. | last2=Sack | first2=D. | last3=Gabler | first3=R.E. | title=Fundamentals of Physical Geography | publisher=Cengage Learning | year=2014 | isbn=978-1-285-96971-8 | url=https://books.google.com/books?id=sUrAAgAAQBAJ&pg=PA18 | access-date=2022-12-02 | page=18}}</ref><ref name="The Popular Educator 1856 p. 89">{{cite book | title=The Popular Educator | publisher=John Cassell | issue=v. 2 | year=1856 | url=https://books.google.com/books?id=x3BMAAAAMAAJ&pg=PA89 | access-date=2022-12-02 | page=89}}</ref><ref name="Oliver 2008 p. 651">{{cite book | last=Oliver | first=J.E. | title=Encyclopedia of World Climatology | publisher=Springer Netherlands | series=Encyclopedia of World Climatology | year=2008 | isbn=978-1-4020-3264-6 | url=https://books.google.com/books?id=-mwbAsxpRr0C&pg=PA651 | access-date=2022-12-02 | page=651}}</ref><ref name="Rohli Vega 2011 p. 30">{{cite book | last=Rohli | first=R.V. | last2=Vega | first2=A.J. | title=Climatology | publisher=Jones & Bartlett Learning, LLC | year=2011 | isbn=978-1-4496-5591-4 | url=https://books.google.com/books?id=WvuCyjEPxr4C&pg=PA30 | access-date=2022-12-02 | page=30}}</ref> Variasi kecil pada arah sumbu, yang dikenal sebagai presesi aksial, terjadi selama 26.000 tahun, dan oleh karena itu tidak terlihat oleh peradaban manusia modern. |

|||

== |

=== Kemiringan aksial === |

||

[[Berkas:seasons.svg|frame|right|Diagram ini menunjukkan bagaimana [[kemiringan sumbu]] Bumi sejajar dengan [[sinar matahari]] yang masuk di sekitar [[titik balik matahari]] musim dingin di [[Belahan Bumi Utara]]. Terlepas dari waktu (yaitu [[rotasi Bumi]] pada porosnya), Kutub Utara akan gelap dan Kutub Selatan akan terang. Selain densitas cahaya yang datang, disipasi cahaya di [[Atmosfer Bumi|atmosfer]] akan lebih besar apabila cahaya jatuh pada sudut yang dangkal]] |

|||

Bumi tersusun dari [[Bahan|material]] utama yang meliputi [[besi]], [[oksigen]], dan [[silikon]]. Besi menjadi material dengan komposisi yang terbesar bagi pembentukan inti Bumi yaitu sekitar 88%. Pusat Bumi yang mengandung besi dalam jumlah yang besar menimbulkan efek [[magnet]] yang sangat besar dengan [[kutub]] yang berbeda di utara dan selatan.{{Sfn|Aldrian, dkk.|2011|p=2-3}} Letak [[medan magnet]] di pusat Bumi berjarak ribuan kilometer dari permukaan Bumi. Jarak medan magnet yang jauh menyebabkan Bumi dapat terhalangi dari [[angin surya]]. Medan magnet ini juga melindungi [[Makhluk hidup|mahluk hidup]] dari bahaya yang ditimbulkan oleh radiasi Matahari. Keberadaan medan magnet menimbulkan perputaran Bumi pada porosnya sambil mengelilingi Matahari sesuai orbitnya. Lamanya waktu yang diperlukan Bumi untuk sekali mengitari porosnya yaitu 23 jam lebih 56 menit dan 4,09 detik. Nilai ini umumnya dibulatkan menjadi 24 jam untuk memudahkan perhitungan waktu. Periode perputaran Bumi pada porosnya menimbulkan waktu siang dan waktu malam yang dikenal dengan satu hari dan satu malam. Sementara itu, Bumi mengelilingi Matahari pada orbitnya dalam satu putaran dengan waktu tempuh sekitar 365 hari lebih 5 jam, 48 menit, dan 45,51 detik. Perputaran Bumi mengelilingi Matahari dikenal dengan periode waktu satu tahun. Berbagai jenis musim yang berbeda-beda di tiap wilayah dapat terbentuk karena adanya perputaran Bumi yang mengitari Matahari.{{Sfn|Aldrian, dkk.|201|p=3}} |

|||

Musim-musim terjadi karena sumbu [[rotasi]] bumi [[Kemiringan sumbu|miring]] terhadap [[Bidang orbit (astronomi)|bidang orbitnya]] dengan sudut sekitar 23,4 [[Derajat (satuan sudut)|derajat]].<ref>{{cite web|last=Cain|first=Fraiser|title=Tilt of the Earth|url=http://www.universetoday.com/26778/tilt-of-the-earth/|access-date=2 May 2014}}</ref> (Kemiringan ini juga dikenal sebagai "kemiringan [[ekliptika]]"). |

|||

Perbedaan musim di Bumi berkaitan dengan kemiringan sumbu rotasi Bumi. Sudut posisi Matahari terhadap ekuator terbentuk selama pengorbitan bumi terhadap matahari. Ini menyebabkan terjadinya pergantian musim pada daerah [[Belahan Bumi utara|belahan utara]] dan selatan. Selain itu, perbedaan sudut posisi Matahari juga membentuk perbedaan terhadap lamanya waktu siang dan malam pada daerah yang menjauhi bidang [[Khatulistiwa|ekuator]].{{Sfn|Winarno, dkk.|2019|p=81}} |

|||

Terlepas dari waktu dalam setahun, [[belahan bumi utara]] dan [[Belahan bumi selatan|selatan]] selalu mengalami musim yang berlawanan. Hal ini karena selama [[musim panas]] atau [[musim dingin]], salah satu bagian planet ini lebih banyak terpapar langsung oleh sinar Matahari daripada bagian lainnya, dan paparan ini berganti-ganti saat Bumi berputar pada orbitnya. Selama kurang lebih setengah tahun (dari sekitar tanggal 20 Maret sampai sekitar tanggal 22 September), Belahan Bumi Utara mengarah ke Matahari, dengan jumlah maksimum yang terjadi sekitar tanggal 21 Juni. Pada separuh tahun lainnya, hal yang sama juga terjadi, tapi di Belahan Bumi Selatan, bukan di Belahan Bumi Utara, dengan maksimum sekitar tanggal 21 Desember. Dua momen ketika Matahari tepat berada di atas kepala di [[Khatulistiwa]] adalah [[ekuinoks]]. Pada saat itu, [[Kutub Utara]] dan [[Kutub Selatan]] Bumi berada tepat di garis [[Terminator (garis)|Terminator]], sehingga siang dan malam terbagi rata di kedua belahan bumi. Sekitar [[ekuinoks Maret]], Belahan Bumi Utara akan mengalami [[musim semi]] karena [[Cahaya siang|waktu siang hari]] bertambah, dan Belahan Bumi Selatan mengalami [[musim gugur]] karena waktu siang hari memendek. |

|||

Efek kemiringan aksial dapat diamati sebagai perubahan [[Siang hari|panjang hari]] dan [[Sistem koordinat horizontal|ketinggian]] Matahari pada saat [[tengah hari]] (titik [[Kulminasi (astronomi)|kulminasi]] Matahari) sepanjang [[tahun]]. Sudut Matahari yang rendah selama bulan-bulan musim dingin berarti bahwa sinar radiasi matahari yang masuk tersebar pada area yang lebih luas di permukaan Bumi, sehingga cahaya yang diterima lebih tidak langsung dan intensitasnya lebih rendah. Di antara efek ini dan siang hari yang lebih pendek, kemiringan aksial Bumi menyumbang sebagian besar variasi musiman dalam iklim di kedua belahan bumi. |

|||

{{Clear}} |

|||

<gallery class="center"> |

|||

File:Earth-lighting-summer-solstice EN - corrected.png|Penyinaran Bumi oleh Matahari di titik balik utara. |

|||

File:Earth-lighting-winter-solstice EN.png|Penyinaran Bumi oleh Matahari pada saat titik balik Matahari selatan. |

|||

File:Earth seasons 2021-2022.jpg|Penyinaran Bumi pada setiap pergantian musim astronomi. |

|||

File:Earth seen from the sun.ogv|Animasi Bumi yang dilihat setiap hari dari Matahari pada pukul [[UTC+02:00]], menunjukkan titik balik matahari dan pergantian musim. |

|||

File:ReflectedSolarRadiation Solstices.jpg|Dua gambar yang menunjukkan jumlah cahaya matahari yang dipantulkan pada titik balik matahari musim panas selatan dan utara (watt/m<sup>2</sup>). |

|||

</gallery> |

|||

== Jenis == |

== Jenis == |

||

Revisi per 10 Oktober 2023 05.41

Artikel ini sedang dikembangkan sehingga isinya mungkin kurang lengkap atau belum diwikifikasi. Mohon untuk sementara jangan menyunting halaman ini untuk menghindari konflik penyuntingan.

Pesan ini dapat dihapus jika halaman ini sudah tidak disunting dalam beberapa jam. Jika Anda adalah penyunting yang menambahkan templat ini, harap diingat untuk menghapusnya setelah selesai atau menggantikannya dengan {{Under construction}} di antara masa-masa menyunting Anda.

|

| Bagian dari seri alam |

| Cuaca |

|---|

|

Musim adalah pembagian tahun[1] berdasarkan perubahan cuaca, ekologi, dan banyaknya waktu cahaya matahari di suatu wilayah. Di Bumi, musim adalah hasil dari paralelisme aksial orbit Bumi yang miring mengelilingi Matahari.[2][3][4] Di daerah beriklim sedang dan kutub, musim ditandai dengan perubahan intensitas sinar matahari yang mencapai permukaan Bumi, variasi yang dapat menyebabkan hewan mengalami hibernasi atau bermigrasi, dan tumbuh-tumbuhan menjadi tidak aktif. Berbagai budaya mendefinisikan jumlah dan sifat musim berdasarkan variasi regional, dan dengan demikian ada sejumlah budaya modern dan historis yang memiliki jumlah musim yang bervariasi.

Belahan Bumi Utara mengalami sebagian besar sinar matahari langsung selama bulan Mei, Juni, dan Juli, karena belahan bumi ini menghadap ke arah Matahari. Hal yang sama juga terjadi di Belahan Bumi Selatan pada bulan November, Desember, dan Januari. Kemiringan aksial Bumi yang menyebabkan Matahari lebih tinggi di langit selama bulan-bulan musim panas, yang meningkatkan Penyinaran surya. Namun, karena jeda musiman, Juni, Juli, dan Agustus adalah bulan-bulan terpanas di Belahan Bumi Utara, sedangkan Desember, Januari, dan Februari adalah bulan-bulan terpanas di Belahan Bumi Selatan.

Di daerah beriklim sedang dan daerah sub-arktik, empat musim berdasarkan kalender Gregorian umumnya dikenal: musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Para ahli ekologi sering menggunakan model enam musim untuk wilayah beriklim sedang yang tidak terikat pada tanggal kalender yang tetap: prevernal, vernal, estival, serotinal, autumnal, dan hibernal. Banyak daerah tropis memiliki dua musim: musim hujan, basah, atau monsun dan musim kemarau. Beberapa memiliki musim ketiga yang dingin, sejuk, atau musim harmattan. "Musim" juga dapat ditentukan oleh waktu terjadinya peristiwa ekologis penting seperti musim badai, musim tornado, dan musim kebakaran hutan. Beberapa contoh yang memiliki nilai historis adalah musim Mesir kuno-banjir, pertumbuhan, dan air surut-yang sebelumnya ditentukan oleh banjir tahunan Sungai Nil di Mesir.

Musim sering kali memiliki arti khusus bagi masyarakat agraris, yang kehidupannya berkisar pada masa tanam dan panen, dan pergantian musim sering kali disertai dengan ritual. Definisi musim juga bersifat kultural. Di India, dari zaman kuno hingga hari ini, enam musim atau Ritu berdasarkan kalender agama dan budaya Asia Selatan diakui dan diidentifikasi untuk tujuan-tujuan seperti pertanian dan perdagangan.

Penyebab dan efek

Paralelisme aksial

Orbit Bumi menunjukkan paralelisme aksial yang mendekati, mempertahankan arahnya ke arah Polaris ("Bintang Utara") sepanjang tahun. Ini adalah salah satu alasan utama terjadinya musim di Bumi, seperti yang diilustrasikan oleh diagram di sebelah kanan.[5][6][7][8] Variasi kecil pada arah sumbu, yang dikenal sebagai presesi aksial, terjadi selama 26.000 tahun, dan oleh karena itu tidak terlihat oleh peradaban manusia modern.

Kemiringan aksial

Musim-musim terjadi karena sumbu rotasi bumi miring terhadap bidang orbitnya dengan sudut sekitar 23,4 derajat.[9] (Kemiringan ini juga dikenal sebagai "kemiringan ekliptika").

Terlepas dari waktu dalam setahun, belahan bumi utara dan selatan selalu mengalami musim yang berlawanan. Hal ini karena selama musim panas atau musim dingin, salah satu bagian planet ini lebih banyak terpapar langsung oleh sinar Matahari daripada bagian lainnya, dan paparan ini berganti-ganti saat Bumi berputar pada orbitnya. Selama kurang lebih setengah tahun (dari sekitar tanggal 20 Maret sampai sekitar tanggal 22 September), Belahan Bumi Utara mengarah ke Matahari, dengan jumlah maksimum yang terjadi sekitar tanggal 21 Juni. Pada separuh tahun lainnya, hal yang sama juga terjadi, tapi di Belahan Bumi Selatan, bukan di Belahan Bumi Utara, dengan maksimum sekitar tanggal 21 Desember. Dua momen ketika Matahari tepat berada di atas kepala di Khatulistiwa adalah ekuinoks. Pada saat itu, Kutub Utara dan Kutub Selatan Bumi berada tepat di garis Terminator, sehingga siang dan malam terbagi rata di kedua belahan bumi. Sekitar ekuinoks Maret, Belahan Bumi Utara akan mengalami musim semi karena waktu siang hari bertambah, dan Belahan Bumi Selatan mengalami musim gugur karena waktu siang hari memendek.

Efek kemiringan aksial dapat diamati sebagai perubahan panjang hari dan ketinggian Matahari pada saat tengah hari (titik kulminasi Matahari) sepanjang tahun. Sudut Matahari yang rendah selama bulan-bulan musim dingin berarti bahwa sinar radiasi matahari yang masuk tersebar pada area yang lebih luas di permukaan Bumi, sehingga cahaya yang diterima lebih tidak langsung dan intensitasnya lebih rendah. Di antara efek ini dan siang hari yang lebih pendek, kemiringan aksial Bumi menyumbang sebagian besar variasi musiman dalam iklim di kedua belahan bumi.

-

Penyinaran Bumi oleh Matahari di titik balik utara.

-

Penyinaran Bumi oleh Matahari pada saat titik balik Matahari selatan.

-

Penyinaran Bumi pada setiap pergantian musim astronomi.

-

Animasi Bumi yang dilihat setiap hari dari Matahari pada pukul UTC+02:00, menunjukkan titik balik matahari dan pergantian musim.

-

Dua gambar yang menunjukkan jumlah cahaya matahari yang dipantulkan pada titik balik matahari musim panas selatan dan utara (watt/m2).

Jenis

Wilayah subtropik mengalami empat musim karena adanya kemiringan di perputaran bumi pada porosnya terhadap jalur perpindahan bumi terhadap Matahari. Perputaran bumi yang memiliki sudut miring membuat bagian yang jauh dari khatulistiwa mengalami masa dekat dan masa jauh dari matahari selama ¼ tahun. Musim panas terjadi saat daerah subtropis mengalami masa dekat dengan Matahari. Musim dingin terjadi saat daerah subtropis mengalami masa jauh dari Matahari. Musim semi menjadi transisi dari musim dingin ke musim panas, sedangkan musim gugur menjadi transisi dari musim panas ke musim dingin. Musim yang berbeda terbentuk di wilayah khatulistiwa karena adanya perubahan suhu di wilayah subtropik. Perubahan suhu ini menyebabkan terjadinya perubahan arah angin dan arus laut yang menimbulkan musim baru yang berbeda dari musim-musim di wilayah subtropik.[10] Wilayah khatulistiwa akhirnya hanya mengalami dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.[11]

Penentuan rentang waktu

Model curah hujan

Penentuan awal dan akhir dari suatu musim dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria curah hujan tiap rentang 10 hari. Dalam ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika kriteria ini dikenal dengan istilah dasarian. Tiap tahun, penetapan dasarian dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Tiap bulan hanya terdapat tiga satuan dasarian. Dasarian pertama dihitung antara tanggal 1–10. Dasarian kedua dihitung mulai tanggal 11–20. Dasarian ketiga memiliki ketentuan khusus karena adanya perbedaan jumlah hari pada beberapa bulan di kalender Masehi. Bulan yang memiliki jumlah hari sebanyak 30, memiliki dasarian ketiga dari tanggal 21–30. Bulan yang memiliki jumlah hari sebanyak 31, dasarian ketiganya ditetapkan dari tanggal 21–31. Khusus untuk bulan Februari, dasarian ketiga dimulai dari tanggal 21 sampai dengan 28 atau 29.[12]

Awal musim dijadikan sebagai penanda dasarian awal suatu musim. Awal musim hujan ditandai dengan dasarian pertama yang curah hujannya 50 mm atau lebih. Awal musim kemarau ditandai dengan dasarian pertama yang curah hujannya kurang dari 50 mm. Jumlah dasarian dari awal musim hingga akhir musim disebut sebagai panjang musim adalah banyaknya dasarian dari awal musim sampai akhir musim. Penentuan awal musim dan jumlah panjang musim dapat berubah setiap tahunnya karena adanya kondisi dan tatanan cuaca lainnya dalam skala besar. Setiap tempat memiliki panjang musim yang berbeda-beda.[13]

Penentuan awal musim dengan berlandaskan pada dasarian diperkenalkan oleh De Boer pada tahun 1948. Model De Boer masih digunakan oleh sebagian besar negara dalam keperluan meteorologi, klimatologi maupun geofisika. Kelemahan dari model De Boer ialah tidak dapat diterapkan pada wilayah dengan curah hujan yang sangat besar atau sangat kecil. Penggunaan model De Boer pada wilayah ini membuat tidak adanya kategori musim hujan atau musim kemarau.[14]

Model angin permukaan

Awal musim juga dapat ditentukan melalui kecepatan angin permukaan yang melalui suatu wilayah. Model ini dikemukakan oleh Harjawinata dan Muharyoto pada tahun 1980. Kecepatana angin permukaan dibagi hingga mencapai 850 hPa. Jika angin barat telah mencapai kecepatan 425 hPa, maka musim angin barat di suatu tempat telah di mulai. Penentuan awal musim dengan model angin permukaan tidak selalu dapat digunakan untuk mengidentifikasi musim hujan. Penyebabnya adalah keberadaan musim angin barat yang terjadi dengan beragam fenomena sehingga membuatnya tidak selalu menandakan terjadinya musim hujan. Penentuan awal musim juga sulit dilakukan pada luas wilayah dan struktur kepulauan dalam pembentukan cuaca skala meso.[15]

| Penanggalan | Belahan bumi | |

|---|---|---|

| Tropis | ||

| April hingga September | musim kemarau | |

| Oktober hingga Maret | musim hujan | |

| Belahan utara | Belahan selatan | |

| 1 Maret - 31 Mei | musim semi | musim gugur |

| 1 Juni - 31 Agustus | musim panas | musim dingin |

| 1 September - 30 November | musim gugur | musim semi |

| 1 Desember - 28 Februari | musim dingin | musim panas |

Peran

Musim sangat mempengaruhi kehidupan ternak dan tanaman. Pakan ternak menjadi melimpah pada musim hujan karena tanaman tumbuh dengan subur. Sebaliknya, tanaman menjadi tidak subur pada musim kemarau karena kekeringan. Kondisi musim menyebabkan peternak membuat silase pada musim penghujan yang kemudian digunakan untuk musim kemarau. Kesehatan ternak juga sangat dipengaruhi oleh musim. Pada musim hujan dapat terjadi penyebaran penyakit ternak dan parasit.[16] Serangga, hewan pengerat, dan mikroorganisme penyebar penyakit sangat peka terhadap perubahan musim.[17]

Referensi

- ^ "Definition of SEASON". www.merriam-webster.com. Diakses tanggal 27 April 2018.

- ^ Khavrus, V.; Shelevytsky, I. (2010). "Introduction to solar motion geometry on the basis of a simple model". Physics Education. 45 (6): 641–653. Bibcode:2010PhyEd..45..641K. doi:10.1088/0031-9120/45/6/010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-09-16. Diakses tanggal 2011-05-13.

- ^ Khavrus, V.; Shelevytsky, I. (2012). "Geometry and the physics of seasons". Physics Education. 47 (6): 680–692. doi:10.1088/0031-9120/47/6/680.

- ^ Lerner, K. Lee; Lerner, Brenda Wilmoth (2003). World of earth science. Farmington Hills, MI: Thomson-Gale. hlm. 487. ISBN 0-7876-9332-4. OCLC 60695883.

- ^ Petersen, J.; Sack, D.; Gabler, R.E. (2014). Fundamentals of Physical Geography. Cengage Learning. hlm. 18. ISBN 978-1-285-96971-8. Diakses tanggal 2022-12-02.

- ^ The Popular Educator. John Cassell. 1856. hlm. 89. Diakses tanggal 2022-12-02.

- ^ Oliver, J.E. (2008). Encyclopedia of World Climatology. Encyclopedia of World Climatology. Springer Netherlands. hlm. 651. ISBN 978-1-4020-3264-6. Diakses tanggal 2022-12-02.

- ^ Rohli, R.V.; Vega, A.J. (2011). Climatology. Jones & Bartlett Learning, LLC. hlm. 30. ISBN 978-1-4496-5591-4. Diakses tanggal 2022-12-02.

- ^ Cain, Fraiser. "Tilt of the Earth". Diakses tanggal 2 May 2014.

- ^ Winarno, dkk. 2019, hlm. 90.

- ^ Aldrian, dkk. 2011, hlm. 22.

- ^ Wirjohamidjojo dan Swarinoto 2007, hlm. 11-12.

- ^ Wirjohamidjojo dan Swarinoto 2007, hlm. 12.

- ^ Wirjohamidjojo dan Swarinoto 2010, hlm. 7.

- ^ Wirjohamidjojo dan Swarinoto 2010, hlm. 7-8.

- ^ Patriani, dkk. 2019, hlm. 34.

- ^ Patriani, dkk. 2019, hlm. 104.

Daftar pustaka

- Aldrian, dkk. (2011). Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia (PDF). Jakarta: Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, Kedeputian Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- Patriani, dkk. (2019). Klimatologi dan Lingkungan Ternak (PDF). Medan: USU Press. ISBN 978-602-465-123-7.

- Winarno, dkk. (2019). Klimatologi Pertanian (PDF). Bandar Lampung: Pusaka Media. ISBN 978-602-5947-54-4.

- Wirjohamidjojo, S., dan Swarinoto, Y. (2007). Praktek Meteorologi Pertanian (PDF). Jakarta: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. ISBN 978-979-1241-05-2. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-05-22. Diakses tanggal 2020-12-29.

- Wirjohamidjojo, S., dan Swarinoto, Y. (2010). Iklim Kawasan Indonesia: Dari Aspek Dinamik-Sinoptik (PDF). Jakarta: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. ISBN 978-979-1241-26-7. [pranala nonaktif permanen]

Pranala luar

- (Inggris) The seasons begin at the time of the solstice or equinox

- (Inggris) Solstice does not signal season's start? Diarsipkan 2008-07-03 di Wayback Machine.

- Australian Weather and Seasons Diarsipkan 2010-04-16 di Wayback Machine.

- When do the Seasons Begin? (from the Bad Astronomer)

- Solstice does not signal season's start Diarsipkan 2008-07-03 di Wayback Machine. (from The Straight Dope)

- Why the Earth has seasons article on h2g2.

- Aboriginal seasons of Kakadu Diarsipkan 2006-12-03 di Wayback Machine.

- Indigenous seasons (Australian Bureau of Meteorology)

- Mt Stirling Seasons Diarsipkan 2012-03-02 di Wayback Machine.

- Musim info Diarsipkan 2013-02-27 di Wayback Machine.

- The Lost Seasons

- Melbourne's six seasons Diarsipkan 2009-09-19 di Wayback Machine.

- The Lengths of the Seasons (numerical integration analysis)

- Earth distance vs tilt

- Tutorial on Earth/Sun Relations and Seasons Diarsipkan 2010-03-16 di Wayback Machine.