Perang Jawa (1741–1743)

| ||||||||||||||||||||||||

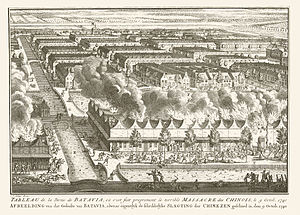

Perang Jawa dari tahun 1741 hingga 1743 adalah konflik bersenjata antara gabungan tentara Tionghoa dengan Jawa melawan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang meletus di Jawa tengah dan timur. Setelah tentara Belanda membantai 10.000 orang Tionghoa di Batavia (sekarang Jakarta), mereka yang selamat melarikan diri ke Semarang di bawah kepemimpinan Khe Pandjang. Meskipun telah diperingatkan bahwa pemberontakan akan segera meletus, kepala militer VOC Bartholomeus Visscher mengabaikan peringatan tersebut dan tidak menyiapkan bala bantuan. Seiring perkembangan situasi, Sunan Mataram Pakubuwono II memilih mendukung para pemberontak Tionghoa sambil berpura-pura membantu Belanda.

Setelah korban pertama berjatuhan pada 1 Februari 1741 di Pati, para pemberontak Tionghoa menyebar ke seluruh Jawa bagian tengah. Orang Jawa turut membantu orang Tionghoa sembari berpura-pura bertempur melawan mereka agar orang Belanda mengira didukung orang Jawa. Tipu daya ini menjadi semakin jelas dan tentara Tionghoa terus mendekati Semarang, alhasil Visscher menjadi tidak stabil secara mental. Sesudah merebut Rembang, Tanjung, dan Jepara, tentara gabungan Tionghoa dan Jawa mengepung Semarang pada Juni 1741. Pangeran Cakraningrat IV dari Madura menawarkan bantuan kepada Belanda, dan dari Madura ke arah barat ia membantai semua orang Tionghoa yang dapat ia temui dan memadamkan pemberontakan di Jawa bagian timur.

Pada akhir tahun 1741, pengepungan Semarang berhasil dipatahkan setelah tentara Pakubuwono II melarikan diri karena tentara Belanda, dengan bala bantuan mereka, memiliki senjata api yang lebih unggul. Setelah Belanda melancarkan kampanye militer pada tahun 1742, Pakubuwono II memutuskan untuk menyerah dan beralih membantu Belanda. Namun, beberapa pangeran Jawa ingin meneruskan perang, sehingga pada 6 April Pakubuwono II tidak diakui oleh para pemberontak. Keponakan Pakubuwono II, Raden Mas Garendi, kemudian dipilih oleh para pemberontak sebagai penggantinya. Begitu Belanda berhasil merebut kembali semua kota di pantai utara Jawa, para pemberontak menyerang ibu kota Pakubuwono II di Kartosuro, sehingga dia terpaksa melarikan diri bersama keluarganya. Cakraningrat IV merebut kembali kota tersebut pada Desember 1742, dan pada awal 1743 pemberontak Tionghoa terakhir telah menyerah. Setelah perang ini berakhir, Belanda semakin menancapkan kekuasaannya di Jawa melalui perjanjian dengan Pakubuwono II.

Latar belakang

Setelah lama ditindas oleh pemerintah kolonial Belanda, etnis Tionghoa di Batavia (sekarang Jakarta) memberontak pada 7 Oktober 1740, sehingga menewaskan lima puluh tentara Belanda di Meester Cornelis (sekarang Jatinegara) dan Tanah Abang.[2] Pemberontakan ini dipadamkan oleh Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier, yang mengirimkan 1.800 pasukan, bersama dengan schutterij (milisi) dan sebelas batalion wajib militer, ke Meester Cornelis dan Tanah Abang; mereka menetapkan jam malam terhadap seluruh warga Tionghoa di dalam tembok kota tersebut agar mereka tidak dapat bersekongkol melawan Belanda.[2] Ketika 10.000 etnis Tionghoa dari sekitar Tangerang dan Bekasi dihadang di depan pintu gerbang pada hari berikutnya,[3] Valckenier segera mengadakan pertemuan darurat pada 9 Oktober.[4] Pada hari pertemuan tersebut, Belanda dan kelompok etnis lainnya di Batavia mulai membunuh seluruh etnis Tionghoa di kota tersebut, mengakibatkan sekitar 10.000 orang tewas dalam waktu dua minggu.[5]

Menjelang akhir Oktober 1740, korban selamat dari pembantaian tersebut, yang dipimpin oleh Khe Pandjang,[a] berupaya untuk melarikan diri ke Banten, tetapi dihadang oleh 3.000 pasukan Kesultanan Banten.[5][9] Para korban yang selamat kemudian melarikan diri ke timur menuju Semarang.[6][10] Meskipun Letnan Tionghoa Kwee Yong Khoo sudah memperingatkan perihal kemungkinan bahwa pemberontakan akan segera terjadi, komandan militer untuk Jawa, Bartholomeus Visscher, mengabaikan ancaman tersebut. Walaupun orang Tionghoa merupakan kelompok minoritas di Jawa, mereka mulai menjalin persekutuan dengan orang Jawa, yang merupakan kelompok etnis terbesar di pulau tersebut.[11]

Penerimaan agama Islam pada saat itu adalah penanda status peranakan. Adipati Semarang dan keluarga Jayaningrat berasal dari keturunan Tionghoa.[12][13]

1741

Konflik-konflik awal

Pada 1 Februari 1741, Kopral Claas Lutten dibunuh di rumahnya di Pati oleh 37 pemberontak Tionghoa yang bersenjatakan pedang, tombak, dan garu; kelompok tersebut kemudian menjarah rumahnya.[6] Para pemberontak tersebut dikejar oleh sekelompok pasukan Jawa atas perintah Bupati Kudus.[14] Meskipun sebagian besar pemberontak berhasil melarikan diri, satu orang ditangkap dan dibunuh dengan kepalanya dipenggal lalu disulakan pada sebuah tiang di tengah Semarang sebagai peringatan untuk orang-orang lain yang ingin memberontak.[14] Sementara itu, di sekitar Demak dan Grobogan, etnis Tionghoa berkumpul dan memilih pemimpin baru, Singseh, dan berupaya untuk membentuk negara mereka sendiri.[15] Keberhasilan tentara Jawa dalam meredam pemberontakan membuat tenang Visscher, meskipun Yong Khoo menyarankan agar ia waspada.[16]

Pada saat itu, Visscher beserta pasukannya hanya berjumlah 90 orang Belanda dan 208 orang Nusantara tanpa bala bantuan[b] dan menerima saran-saran yang saling berlawanan dari Yong Khoo dan pamannya, Kapten Kwee Ang Khoo.[c][11][17] Untuk mengamankan posisinya, Visscher mengirim permohonan ke bupati-bupati dan pemimpin-pemimpin setempat untuk menangkap dan membunuh seluruh etnis Tionghoa yang mencurigakan; meskipun beberapa dari antara mereka langsung menaatinya dengan bukti tiga kepala yang diberikan kepada Visscher beberapa hari kemudian, yang lainnya (seperti Sunan Pakubuwono II dari Mataram) bertindak lebih berhati-hati dan berkata bahwa mereka merasa tidak pasti dengan keetisan perintah tersebut.[18]

Selama periode pertimbangan yang berlangsung dari akhir tahun 1740 hingga bulan Juli 1741, Pakubuwana II dan para penasihatnya berdebat tentang keuntungan bergabung dengan Tionghoa atau bertahan dan menyelamatkan orang-orang Belanda agar hubungan mereka menjadi lebih baik.[19] Pakubuwono II kemudian secara diam-diam memberikan 2.000 real kepada Mas Ibrahim untuk memulai serangan terhadap VOC dan aset-asetnya; serta memerintahkan para bangsawan seniornya, Jayaningrat dan Citrasoma, untuk menjadi pihak netral dalam konflik tersebut dan membiarkan sebanyak mungkin orang Tionghoa melarikan diri.[19][20] Mertopuro dari Grobogan, salah satu pendukung yang lebih vokal mengenai perlawanan aktif, ditugaskan untuk memanas-manasi orang Tionghoa di wilayahnya.[21][22] Di dalam ibu kota Pakubuwono II di Kartosuro, dia memerintahkan pemugaran Siti Hinggil Kidul (Balairung Selatan; sekarang disebut Sasana Hinggil) di selatan keratonnya untuk menjadi alasan pada Belanda bahwa dia tidak memiliki tenaga kerja yang tersisa.[22] Meskipun Visscher menerima intelijen mengenai rencana Pakubuwono II, dia tetap memercayainya karena kesetiaannya pada VOC sebelumnya.[20].

Ketidakstabilan Visscher dan kekalahan-kekalahan awal

Ketika pasukan Tionghoa (yang berjumlah 1.000 orang dan membahayakan jalur persediaan ke Semarang) tiba di Tanjung pada April 1741, Visscher meminta agar para bupati mengirim pasukan untuk menghadapinya. Namun, pasukan para bupati menolak pindah sampai mereka mendapat hadiah berupa beras bermutu tinggi.[16][23] Setelah Yong Khoo mengirimkan beras, pasukan para bupati pergi ke Tanjung, berdiri di luar jangkauan para pemberontak, lalu melepaskan tembakan dan pergi.[16] Para pemberontak kemudian menduduki pabrik gula di sana. Di Grobogan, Mertopuro (yang dipersenjatai dengan senjata dari komando militer Belanda) melakukan serangan terhadap para pemberontak Tionghoa, dan dalam serangan tersebut para tentara Jawa melepaskan tembakan pada orang Tionghoa sebelum Belanda datang.[21] Begitu Belanda tiba, Mertopuro menunjukkan luka peluru pada kuda (yang ditimbulkan oleh pasukannya sendiri) sebagai bukti bahwa dia telah bertempur.[21]

Untuk menanggulangi tekanan dari pemberontak Tionghoa yang semakin menguat, Visscher mengirim perintah ke benteng kompeni di seluruh pantai utara untuk mempekerjakan sebanyak mungkin tentara bayaran pribumi non-Jawa yang dapat ditemukan;[24] dia juga memerintahkan para bupati di Pati, Jepara, Kudus, dan Cekalsewu (yang saat itu sedang berada di Semarang untuk sebuah pertemuan militer) untuk mengirim pasukan untuk memutus jalur pelarian pemberontak.[20] Para bupati yang setia dengan Pakubuwono II mengirim 540 tentara ke Tanjung, lalu diam-diam berangkat ke Kartosuro.[20] Namun, saat pasukan tiba mereka pura-pura menyerang, lalu mundur kembali ke Semarang.[25] Ketika Visscher menyadari bahwa para bupati sudah raib, Pakubuwono II mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengirim mereka kembali dengan 6.000 tentara tambahan, dan meminta agar Visscher bisa menjamin kompensasi dari kantor pusat kompeni di Batavia.[26]

Berita segera menyebar mengenai ribuan pemberontak Tionghoa yang bersatu dengan pasukan dengan orang Jawa di Grobogan.[26] Pada tanggal 1 Mei, Visscher dipanggil oleh Kapten Rudolph Carel von Glan, seorang pemimpin satuan, menanyakan mengapa Visscher tidak melakukan apa pun untuk mengatasi pemberontakan tersebut.[26] Visscher dengan panas menjawab bahwa itu bukan urusan Glan.[26] Keesokan harinya, setelah diinterogasi oleh jaksa Jeronimus Tonnemans Jr., Yong Khoo, dan Ang Khoo, Visscher menjadi semakin marah, memecahkan meja menjadi dua dan meneriaki penasihat Tionghoa-nya.[27] Ketika Yong Khoo menghilang setelah pertemuan tersebut, Ang Khoo mengatakan pada Visscher bahwa dia telah bergabung dengan orang Tionghoa yang memberontak.[27] Hal ini menyebabkan Visscher, yang telah menginvestasikan banyak uang untuk Yong Khoo, mengeluarkan keretanya dan berteriak kepada penduduk Semarang untuk melarikan diri saat masih memungkinkan. Ini berlanjut sampai dia menabrak tembok kota.[27] Para penduduk melarikan diri dari Semarang dengan panik, meninggalkan delapan meriam yang sudah berisi peluru di luar tembok kota.[27]

Sehari setelahnya, Visscher menyerahkan kekuasaan militer kepada Glan.[27] Tidak lama kemudian, berita sampai kepadanya bahwa Yong Khoo tidak bergabung dengan pemberontak tetapi telah dirampok, menghabiskan malam di makam anaknya di Peterongan dalam keadaan depresi.[27] Visscher pun kembali bersemangat; ia kembali mengambil alih komando militer pada 4 Mei dan memerintahkan semua orang untuk kembali ke rumah mereka.[28] Beberapa hari setelahnya, empat bupati (Suradiningrat dari Tuban, Martapura dari Grobogan, Suradimenggala dari Kaliwungu, dan Awangga dari Kendal) tiba di Semarang melaporkan bahwa 6.000 tentara yang dijanjikan sedang dalam perjalanan.[28]

Meskipun telah diberi tahu bahwa dia akan berada dalam bahaya jika dia melawan kompeni, pada 11 Mei Pakubuwono II meminta agar semua bupati pesisir berjanji setia kepadanya.[29] Dia melakukan hal yang sama untuk para anggota keratonnya pada 13 Mei.[29] Namun, beberapa pemimpin, termasuk Pangeran Ngabehi Loringpasar yang merupakan calon penerus takhta yang kedua, Pangeran Tepasana abang Pakubuwono II, dan ibunya, Ratu Amangkurat, menentang revolusi; Kapten Johannes van Velsen, residen di Kartasura, melaporkan kepada Visscher bahwa Sunan Pakubuwono II telah berhasil dibujuk untuk tidak memberontak.[30] Namun, Pakubuwono II menjadi semakin yakin bahwa dia akan bergabung dengan orang Tionghoa.[30]

Pada 23 Mei, sekitar 1.000 orang Tionghoa meninggalkan Tanjung dan menuju ke timur, menyerang pos Juwana yang dijaga oleh 15 prajurit, serta satu pos lainnya di Rembang.[17][31][32] Meskipun residen Belanda dan lima orang lainnya berhasil melarikan diri, Belanda mencatat jumlah korban jiwa yang besar, dengan laporan bahwa telah terjadi kanibalisme.[31] Residen Demak telah mendengar desas-desus mengenai kejadian ini dan juga terancam oleh 3.000 orang Tionghoa di luar tembok kota. Ia pun meminta izin untuk mundur ke Semarang.[17][31] Visscher menganggap Demak memiliki posisi penting untuk mempertahankan Semarang, sehingga ia menolaknya dan malah mengirim 80 sampai 100 tentara Nusantara sebagai bala bantuan.[17][31] Residen Demak akhirnya ditarik ke Semarang dan tugas untuk mempertahankan benteng diserahkan kepada Mertopuro.[17] Rembang jatuh ke tangan Tionghoa pada 27 Juli, sementara Jepara direbut empat hari kemudian.[33]

Pengepungan Semarang dan kekalahan Belanda

Pasukan Tionghoa dari Tanjung segera tiba di Semarang dan mengepung kota tersebut dengan bantuan dari pasukan yang sebelumnya dikirim untuk menghancurkan mereka.[25][31] Visscher takut pasukannya tidak cukup, sehingga ia meminta bala bantuan dari Pakubuwono II.[31] Pakubuwono II bersedia mengirim satuan artileri, tetapi sebenarnya satuan tersebut dimaksudkan untuk membantu pasukan Tionghoa.[31] Pasukan Tionghoa dan Jawa telah mencapai tembok kota Semarang, dan pada awal Juni Visscher memerintahkan ekspedisi balasan berjumlah 46 pasukan Eropa dan 146 pasukan Nusantara dan dibantu oleh tentara Jawa di bawah Gubernur Semarang Dipati Sastrawijaya. Ekspedisi dilancarkan terhadap pasukan Tionghoa dan Jawa yang berkumpul di luar perbukitan Bergota.[17][34] Di luar tembok kota, pasukan Jawa langsung berkhianat setelah merusak persediaan artileri yang ada, sementara kelompok Nusantara lainnya meninggalkan ekspedisi tersebut begitu mereka berhadapan dengan pasukan Tionghoa.[17] Setelah membunuh beberapa pasukan Tionghoa, tentara Belanda kembali ke benteng.[34]

Pada hari berikutnya, Belanda menyita seluruh rumah orang Tionghoa, termasuk rumah Ang Khoo.[34] Ketika senjata dan amunisi ditemukan di rumahnya, Ang Khoo menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah sisa-sisa dari perang sebelumnya pada 1718.[34] Tidak memercayai Ang Khoo, Belanda menangkapnya dan Yong Khoo, lalu memerintahkan mereka dirantai dan dipenggal; Visscher kemudian memerintahkan eksekusi semua etnis Tionghoa.[34] Pada tanggal 14 Juni, Visscher memerintahkan agar permukiman orang-orang Tionghoa di luar benteng diratakan dengan tanah.[34] Meskipun orang Tionghoa unggul dalam jumlah, mereka tidak mencoba melancarkan serangan terakhir.[17]

Dengan semakin banyaknya pemberontakan yang terjadi di Jawa bagian timur, kompeni didekati oleh Pangeran Cakraningrat IV dari Madura, yang menawarkan diri untuk bersekutu dengan Belanda jika mereka mendukung upayanya untuk mendirikan kerajaannya sendiri di wilayah tersebut;[35] Cakraningrat IV, yang dulunya adalah pejuang yang hebat bagi Mataram, merasa tersinggung dengan Pakubuwono II karena tidak diajak ikut musyawarah perang, sehingga ia siap untuk mengobarkan perang melawan pasukan sang Sunan.[36] Setelah Belanda setuju, Cakraningrat IV memutuskan hubungannya dengan Mataram dan mengembalikan istrinya (saudari Pakubuwono II) ke Kartosuro.[37] Sepanjang bulan Juni dan Juli, pasukan Cakraningrat IV berupaya untuk membunuh seluruh etnis Tionghoa, pertama dimulai di Madura kemudian menyebar ke Tuban, Surabaya, Jipang, dan Gresik.[d][38] Pada 12 Juli, seluruh orang Tionghoa di wilayah Surabaya dan Gresik telah melarikan diri atau dibunuh.[33]

Pada 9 Juli, Pakubuwono II memerintahkan eksekusi Pangeran Tepasana dan adik laki-laki lainnya, yang dituduh sebagai informan Velsen; keluarga mereka, termasuk putra Tepasana yang masih kecil, Raden Mas Garendi, diasingkan.[39] Tak lama sesudah itu, pada bulan Juli, Pakubuwono II secara terbuka menunjukkan dukungannya kepada para pemberontak Tionghoa dengan melancarkan penyergapan.[33][37] Pada 20 Juli, pasukannya memasuki garnisun Belanda di Kartasura dengan berpura-pura membantu mempersiapkan serangan terhadap orang Tionghoa. Begitu masuk, tentara Jawa melepaskan tembakan dan mengejutkan Belanda; meskipun diserang secara mendadak dan kehilangan tiga puluh lima orang dalam serangan awal, Belanda berhasil bertahan selama tiga minggu.[37][40] Namun, setelah pasukan Tionghoa ikut bertempur, garnisun itu pun jatuh, Velsen dihukum mati, dan tentara lainnya yang masih hidup diberi pilihan (atau dipaksa) untuk masuk Islam atau dibunuh.[33][37] Mereka menyunat pasukan Belanda yang selamat, sementara pasukan Jawa menangkap anak-anak dan perempuan Belanda sebagai rampasan perang setelah mengeksekusi pemimpin Belanda.[41][42] Sementara itu, pasukan Khe Pandjang dipukul mundur dari Bekasi dan bergabung dengan 1.000 prajurit di bawah pimpinan Kapten Ismail untuk merebut Tegal.[33]

Pada 25 Juli, pengganti Visscher, Abraham Roos (yang ditugaskan pada akhir Juni karena Visscher dianggap tidak stabil secara mental) tiba di Semarang dengan 170 pasukan. Ia mengamati bahwa kompeni hanya mengendalikan benteng, permukiman Eropa, dan tumpuan pantai.[34][43] Setelah kedatangan Roos, pemerintah Belanda mulai mengirim lebih banyak bala bantuan, yang pada akhirnya berjumlah sedikitnya 1.400 tentara Belanda dan 1.600 tentara Nusantara.[43] Pada November 1741, benteng kompeni di Semarang tengah dikepung oleh 3.500 tentara Tionghoa dan 20.000 tentara Jawa, yang dipersenjatai dengan 30 meriam, sementara di pihak kompeni hanya terdapat 3.400 tentara Belanda dan Nusantara.[31][44] Dengan keunggulan senjata api dan taktik Belanda, pasukan Pakubuwono II tercerai-berai; pengepungan tersebut akhirnya gagal dan Belanda kemudian melancarkan ekspedisi militer yang berhasil merebut kembali Jepara.[44]

1742–1743

Kejatuhan Kartosuro

Pada awal 1742, Pakubuwono II menyerah kepada Belanda.[e][46] Pada bulan Maret, tujuh orang Belanda yang dipimpin oleh Kapten Johan Andries, Baron van Hohendorff, tiba di Kartosuro untuk menentukan syarat-syarat penyerahan Pakubuwono II.[46] Meski awalnya Belanda meminta Pangeran Loringpasar (sang putra mahkota yang masih muda), putra sulung Pangeran Notokusumo, serta Pangeran Pringgalaya sebagai sandera, Loringpasar digantikan oleh Ratu Amangkurat karena sang putra mahkota terlalu sakit untuk melakukan perjalanan.[46]

Karena tidak mau membiarkan orang Belanda membawa anaknya, Notokusumo (yang saat itu tengah mengepung Semarang) melakukan serangan palsu terhadap pasukan Tionghoa: mereka yang sakit atau terluka dibunuh sementara pasukan yang masih sehat diizinkan melarikan diri. Tujuannya adalah untuk memberi kesan kesetiaan kepada Belanda.[45][47] Dia kemudian pergi ke Kartosuro untuk mencoba menyelamatkan putranya, tetapi para pejabat Belanda di situ memerintahkan kepadanya untuk mengamankan jalan ke Demak.[45][47] Setelah mengulur-ulur waktu, Notokusumo bersedia melakukannya dan melakukan perjalanan ke Semarang.[47] Namun, setelah tiba di Semarang, dia ditangkap oleh pimpinan pasukan yang baru, Hugo Verijsel, dengan restu dari Pakubuwono II.[44][47] Verijsel kemudian mengerahkan 300 prajurit Belanda dan 500 pasukan Nusantara untuk membersihkan wilayah di sekitar Kartosuro, tetapi mereka terhenti di Salatiga karena diserang oleh pasukan tiga temenggung; Verijsel kemudian mundur ke Ampel.[47]

Karena telah melakukan kesepakatan dengan Belanda, pada 6 April Pakubuwono II tidak lagi diakui oleh para pangeran yang masih bertempur dan pemberontak Tionghoa.[45][48] Para pemimpin pemberontak memilih Garendi sebagai sunan yang baru; Garendi kemudian mengambil nama Sunan Kuning.[45][48][49] Pada 19 Juni, dikabarkan bahwa pasukan Notokusumo, yang saat itu berada di bawah komando Kyai Mas Yudanagara, telah meninggalkan Kartosuro untuk mendudukkan Sunan Kuning di atas takhta.[50] Pada 30 Juni, mereka tiba di Kartosuro bersama dengan pasukan Khe Pandjang dan menyerang kota tersebut.[50] Pasukan Pakubuwono II yang berjumlah 2.000 orang tetap bertahan untuk melawan mereka, sementara Pakubuwono II, keluarganya, dan orang-orang Belanda melarikan diri dengan menunggangi kuda dan menyeberang Sungai Bengawan Solo.[51] Pakubuwono II kemudian berjanji akan menyerahkan wilayah pesisir dan membiarkan Belanda memilih patih (atau menteri utama) jika Belanda membantunya merebut kembali takhtanya.[52]

Kembalinya kekuasaan Belanda

Pada awal Juli, Verijsel mengerahkan 360 pasukan Ambon, yang dipimpin oleh Kraeng Tanate, untuk membantunya mempertahankan Semarang.[53] Pada 21 Juli, Kapten Gerrit Mom datang dari Sulawesi dengan 800 pasukan yang bertugas sebagai bala bantuan.[53] Mom dan Tanate kemudian dikirim untuk menaklukkan kembali Demak, yang diduduki oleh 4.000 pemberontak di bawah kepemimpinan jenderal Tionghoa Singseh dan jenderal Jawa Raden Suryakusuma.[54] Pertempuran berikutnya terjadi selama beberapa hari dan akhirnya berhasil dimenangkan oleh Belanda.[54]

Pasukan Belanda melanjutkan serangannya ke Kudus; di kota tersebut, diperkirakan terdapat 2.000 prajurit Tionghoa yang menunggu kedatangan bantuan dari Kartosuro.[54] Dengan bantuan tambahan dari pasukan yang dipimpin oleh Ngabehi Secanegara dari Jepara dan Kapten Hendrik Brule dari Semarang, Mom dan Tanate merebut kembali kota tersebut tanpa perlawanan pada 28 Agustus.[54] Setelah merebut kembali Demak dan Kudus, bupati yang tersisa mulai menyerah, dan mereka sendiri telah dijanjikan pengampunan oleh Pakubuwono II.[53][55]

Koalisi pemberontak Tionghoa dan Jawa, yang mulai berantakan, terus mempertahankan Kartosuro hingga Desember 1742, tetapi kemudian terusir dari kota tersebut akibat serangan Cakraningrat IV.[f][52][56][49] Meskipun orang Jawa diizinkan untuk melarikan diri, orang Tionghoa hanya bisa melarikan diri ke Prambanan di dekatnya setelah terjadinya pertempuran di Asem.[55] Dua bulan kemudian, orang-orang Tionghoa yang didampingi oleh pemimpin Jawa yang terkenal, Pakunegara, berupaya untuk bertahan, tetapi dikalahkan dan terpaksa melarikan diri ke kaki bukit di sepanjang pesisir selatan.[55] Maklumat pengampunan kemudian diumumkan, dan Singseh menyerah di Surabaya.[g][55]

Kesudahan

Meskipun Belanda mengembalikan Pakubuwono II ke kekuasaannya, pada awal 1743 ia dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian.[57] Selain harus memindahkan keratonnya ke sekitar Solo, Pakubuwono II diwajibkan menyerahkan dua pemimpin pemberontakan Jawa.[58] Perjanjian tersebut juga mengatur bahwa Pakubuwono II harus menyerahkan pantai utara Jawa, Madura, dan Jawa bagian timur kepada Belanda. Selain itu, Pakubuwono II diwajibkan untuk membayar 8.600 ton metrik beras sebagai upeti setiap tahun dan melarang orang-orang Jawa berlayar ke luar Jawa, Madura, dan Bali.[57][49] Pakubuwono II wafat pada 1749; ia sendiri sebenarnya adalah seorang pemimpin tidak populer yang hanya dapat bertahan di tampuk kekuasaan berkat perlindungan dari Belanda.[52] Perselisihan terus berlanjut antara orang-orang keraton setelah kematian Pakubuwono II, yang kemudian berujung pada pembagian wilayah Mataram menjadi dua kerajaan, Kasunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Mangkubumi.[52]

Pangeran Cakraningrat IV tidak mendapatkan wilayah atau kekuasaan yang dijanjikan dan malah dikucilkan di Madura.[57] Cakraningrat IV merasa terkhianati dan kemudian bergabung dengan pemberontakan lain pada 1745; setelah putranya menyerah kepada Belanda; Cakraningrat IV melarikan diri ke Banjarmasin di Kalimantan, tetapi ditangkap dan diasingkan di Tanjung Harapan pada 1746.[59]

Meskipun sudah menguasai banyak wilayah pesisir, Perusahaan Hindia Timur Belanda "sudah sangat lelah".[52] Menurut Merle Calvin Ricklefs, Sultan Yogyakarta yang baru, Mangkubumi, kemudian menjadi "musuh paling berbahaya" bagi pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-18.[52]

Pemerintahan Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendirikan sebuah monumen untuk para korban pembantaian Batavia 1740 dan orang Jawa dan Tionghoa yang bertempur melawan Belanda dalam perang Jawa. Monumen yang berdiri di Taman Budaya Tionghoa Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah tersebut diberi nama lengkap Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa Melawan VOC 1740–1743.[60]

Lihat pula

Catatan

- ^ Beberapa sumber menyebut namanya sebagai Khe Pandjang, Que Pandjang, Si Pandjang, atau Sie Pan Djiang,[6][7][8] Setiono menyatakan bahwa nama sebenarnya adalah Oie Panko.[6]

- ^ Saat itu, pasukan Khe Pandjang masih berada di Bekasi, di antara Batavia dan Semarang, sedangkan di Sulawesi Selatan sedang ada perang yang berlangsung. Sehingga posisi Visscher terputus dari kedua kubu besar Belanda.[11]

- ^ Meskipun dia adalah paman Kwee Yong Khoo, Kwee Ang Khoo diberitakan membencinya.[16]

- ^ Sumber-sumber tidak menjelaskan jumlah korban tewas, meskioun di Gresik diperkirakan berjumlah 400 jiwa.[37][38]

- ^ Menurut Stamford Raffles, seorang penjelajah dan ilmuwan Britania di Hindia, Pakubuwono II mungkin terdorong oleh ketakutan akan balasan dari Belanda atau kehebatan militer Tionghoa.[45]

- ^ Cakraningrat IV pada awalnya mencoba untuk mendirikan kerajaannya sendiri dan menginginkan Pakubuwono II dihukum mati sebagai contoh "raja yang tidak beriman", tetapi kemudian segera mengembalikan kendali atas keraton kepada Pakubuwono II karena Belanda mengancam perang.[45][52] Namun, hubungan antara keduanya terus menegang.[52]

- ^ Setelah penangkapannya, Singseh diasingkan ke Ceylon (kini Sri Lanka), dan di tempat tersebut dia menghabiskan sisa hidupnya.[45]

Referensi

- Catatan kaki

- ^ M.C. Ricklefs (11 September 2008). A History of Modern Indonesia Since C.1200. Palgrave Macmillan. hlm. 114–. ISBN 978-1-137-05201-8.[pranala nonaktif permanen]

- ^ a b Setiono 2008, hlm. 111–113.

- ^ Dharmowijono 2009, hlm. 298.

- ^ Setiono 2008, hlm. 114.

- ^ a b Setiono 2008, hlm. 114–116, 119.

- ^ a b c d Setiono 2008, hlm. 135.

- ^ Raffles 1830, hlm. 235.

- ^ Dharmowijono 2009, hlm. 301.

- ^ Ricklefs 1983, hlm. 270.

- ^ Ricklefs 1983, hlm. 27.

- ^ a b c Setiono 2008, hlm. 136–137.

- ^ Willem G. J. Remmelink (1990). Emperor Pakubuwana II, Priyayi & Company and the Chinese War. W.G.J. Remmelink. hlm. 136.

- ^ Willem G. J. Remmelink (1994). The Chinese war and the collapse of the Javanese state, 1725-1743. KITLV Press. hlm. 136. ISBN 978-90-6718-067-2.

- ^ a b Setiono 2008, hlm. 136.

- ^ Raffles 1830, hlm. 235–236.

- ^ a b c d Setiono 2008, hlm. 137.

- ^ a b c d e f g h Ricklefs 1983, hlm. 272.

- ^ Setiono 2008, hlm. 137–138.

- ^ a b Ricklefs 1983, hlm. 274.

- ^ a b c d Setiono 2008, hlm. 139.

- ^ a b c Raffles 1830, hlm. 239.

- ^ a b Ricklefs 1983, hlm. 275.

- ^ Ricklefs 1983, hlm. 271.

- ^ Ricklefs 1983, hlm. 241.

- ^ a b Raffles 1830, hlm. 240.

- ^ a b c d Setiono 2008, hlm. 140.

- ^ a b c d e f Setiono 2008, hlm. 141.

- ^ a b Setiono 2008, hlm. 142.

- ^ a b Setiono 2008, hlm. 143.

- ^ a b Setiono 2008, hlm. 144.

- ^ a b c d e f g h Setiono 2008, hlm. 145.

- ^ Hall 1981, hlm. 357.

- ^ a b c d e Setiono 2008, hlm. 147.

- ^ a b c d e f g Setiono 2008, hlm. 146.

- ^ Setiono 2008, hlm. 148.

- ^ Ricklefs 1983, hlm. 278–280.

- ^ a b c d e Raffles 1830, hlm. 241.

- ^ a b Setiono 2008, hlm. 149.

- ^ Ricklefs 1983, hlm. 288.

- ^ Ricklefs 1983, hlm. 280.

- ^ Thomas Stamford Raffles (1817). The History of Java. hlm. 218–.

- ^ The History of Java. 1817. hlm. 218–.

- ^ a b Ricklefs 1983, hlm. 273.

- ^ a b c Ricklefs 1983, hlm. 281.

- ^ a b c d e f g Raffles 1830, hlm. 242.

- ^ a b c Setiono 2008, hlm. 150.

- ^ a b c d e Setiono 2008, hlm. 151.

- ^ a b Setiono 2008, hlm. 156.

- ^ a b c Hall 1981, hlm. 358.

- ^ a b Setiono 2008, hlm. 152.

- ^ Setiono 2008, hlm. 153.

- ^ a b c d e f g h Ricklefs 1983, hlm. 282.

- ^ a b c Setiono 2008, hlm. 154.

- ^ a b c d Setiono 2008, hlm. 155.

- ^ a b c d Raffles 1830, hlm. 244.

- ^ Setiono 2008, hlm. 157.

- ^ a b c Setiono 2008, hlm. 161.

- ^ Raffles 1830, hlm. 245.

- ^ Setiono 2008, hlm. 161–162.

- ^ Hasanul Rizqa (03 Maret 2016). "Monumen Laskar Tionghoa dan Kisah Geger Cina 1742". Republika. Diakses tanggal 04 Juli 2017.

- Bibliografi

- Dharmowijono, W.W. (2009) (dalam bahasa Belanda). Van koelies, klontongs en kapiteins: het beeld van de Chinezen in Indisch-Nederlands literair proza 1880–1950 [Of Coolies, Klontong, and Captains: The Image of the Chinese in Indonesian-Dutch Literary Prose 1880–1950] (Tesis Doctorate in Humanities). Universiteit van Amsterdaam. http://dare.uva.nl/document/147345. Diakses pada 1 December 2011.

- Hall, Daniel George Edward (1981). A History of South-East Asia (dalam bahasa Inggris) (edisi ke-4, illustrated). New York: St. Martin's Press. ISBN 978-0-312-38641-2.

- Raffles, Thomas Stamford (1830) [1817]. The History of Java (dalam bahasa Inggris). 2. London: Black. OCLC 312809187.

- Ricklefs, Merle Calvin (1983). "The crisis of 1740–1 in Java: the Javanese, Chinese, Madurese and Dutch, and the Fall of the Court of Kartasura". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (dalam bahasa Inggris). 139 (2/3): 268–290. doi:10.1163/22134379-90003445.

- Setiono, Benny G. (2008). Tionghoa dalam Pusaran Politik. Jakarta: TransMedia Pustaka. ISBN 979-799-052-4.